„Jan, du hast keine Ahnung, lies einfach bei Gabor Steingart nach, warum du falsch liegst!“, bekomme ich in letzter Zeit immer öfter als Ratschlag in festgefahrenen Diskussionen. Habe ich gemacht und nach der Lektüre von „Die drei Lebenslügen der grünen Klimapolitik“ bin ich angenehm bestärkt darin, in vielen Dingen goldrichtig zu liegen: Steingart wertet darin Daten falsch aus, fällt auf PR-Tricks von Herstellern rein und ordnet die Wucht technologischer Umbrüche nicht richtig ein.

Versteht mich nicht falsch, Regierungskritik ist ein wichtiger Bestandteil des Mediengeschehens, manche würden sogar sagen: Der wichtigste. Es ist gut und richtig, wenn Medien der Regierung auf die Finger hauen, aber dazu sollten die Kritiker idealerweise auch den Hauch einer Ahnung vom Thema haben. Das ist beim „Pioneer Briefing“ leider so gar nicht der Fall, hier werden peinlichste Anfängerfehler gemacht, die ich von einem Volontär am ersten Tag nicht erwarten würde.

Steingart verwechselt Tageswerte mit Monatswerten und merkt es nicht

Gabor Steingart war mal Chefredakteur und Herausgeber des „Handelsblatt“, wurde dann aber von Dieter von Holtzbrinck entlassen und hatte kurz Hausverbot in der Redaktion, was eine öffentliche Kontroverse auslöste. In der Rückschau scheint Holtzbrinck den richtigen Riecher gehabt zu haben, denn was Steingart da fünf Jahre später in seinem Morning Briefing verzapft, passt schlecht zu einer Finanzzeitung mit einem gewissen Anspruch:

Drei Lebenslügen der grünen Klimapolitik will er identifiziert haben. Bebildert ist das zwar mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in einer handwerklich schlecht gemachten Fotomontage, aber im Text wird das Ganze direkt ausgeweitet auf „die deutschen Energiepolitiker“, die ausschließlich „auf Irrwegen“ unterwegs seien. Also alle? Auch Peter Altmaier, Philip Rösler und Sigmar Gabriel inkl. der Staatssekretäre und Beratungsstäbe? Gut, an Selbstbewusstsein mangelt es Energie-Vollprofi Steingart offenbar nicht.

„Lebenslüge“ 1: Der Vorrang der erneuerbaren Energie sei teuer und im Winter extrem ineffektiv.

Bebildert ist die „Lüge“ mit einer verschneiten Photovoltaik-Anlage und einem Screenshot der Seite „Electricity Maps“, laut der der deutsche Strom… nun ja… braun ist. Für so neumodischen Kram wie konkrete Werte oder einen Link zur Grafik war keine Zeit, ein paar bunt eingefärbte Karten und eine Legende nach Farbschema müssen der Pioneer-Kundschaft hier reichen.

Es folgt der altbekannte Tenor aus einschlägigen Fossil-Kreisen, dass Deutschlands Strommix wegen der Erneuerbaren im gesamten Winter ganz furchtbar sei, dass diese durch Atomkraft ersetzt werden müssten und es werden unlautere Vergleiche gezogen, dass es in allen anderen Ländern viel besser laufe. Dazu werden die üblichen Kampfbegriffe wie „Flatterstrom“ und „Umweltsau“ bedient.

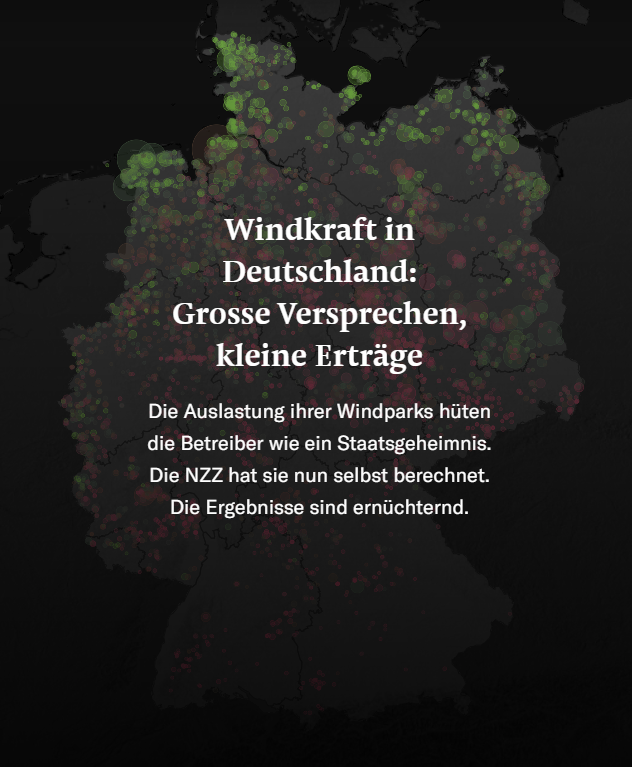

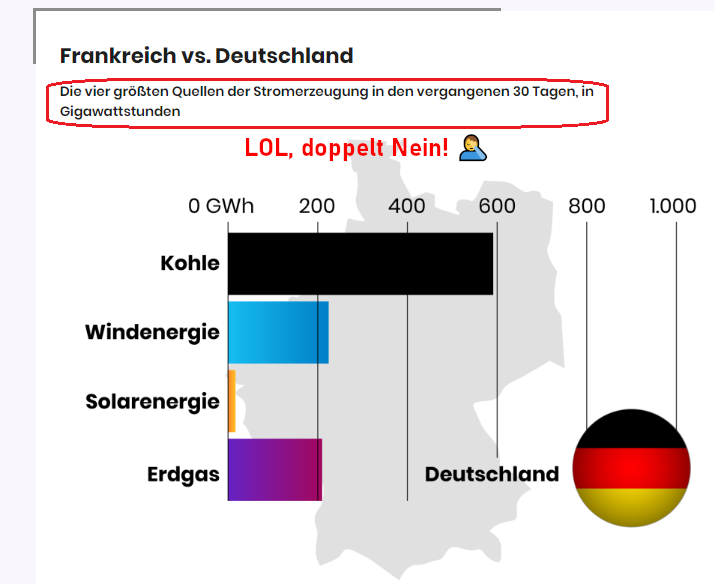

Leider wertet Steingart, laut dem sich ja alle anderen auf dem Irrweg befinden, hier hoffnungslos falsche Daten aus. Anstatt sich die Erzeugung der letzten 30 Tage anzusehen, auf denen seine Argumente beruhen, hat er nur die Daten eines einzelnen Tages berücksichtigt, obwohl die Schaubilder mit „Stromerzeugung in Europa der letzten 30 Tage“ beschriftet sind:

So ein Fehler kann passieren, besonders wenn man sich auf die grauenvolle Benutzeroberfläche der Seite Electricity Maps einlässt, bei der ein Klick auf die Schaltfläche „30 Tage“ die Daten des gestrigen Tages auf der Karte anzeigt. Wer aber auch nur halbwegs mit dem europäischen Strommix und den Mengengerüsten vertraut ist, dem wäre der Fehler sofort aufgefallen.

Dänemark mit einem schlechteren Strommix als Deutschland ihn im Jahresdurchschnitt hat? Das passiert vielleicht an vereinzelten Tagen mal, aber nicht auf Monatsbasis. Noch offensichtlicher: Der Ex-Chefredakteur des „Handelsblatt“ behauptet in der folgenden Grafik allen Ernstes, Deutschland hätte im vergangenen Monat (!) etwa 1.000 Gigawattstunden Strom verbraucht:

Niedlich, so viel verbraucht vielleicht Slowenien in einem Monat, aber Deutschland? Mit der Strommenge können wir gerade mal so Hamburg einen Monat lang versorgen, aber Deutschland benötigt insgesamt etwa 40 mal so viel Strom. Es ist, als würde Steingart seinen Enkeln für den Kinoabend 50 Cent in die Hand drücken und direkt ermahnen, nicht alles auf einmal auszugeben.

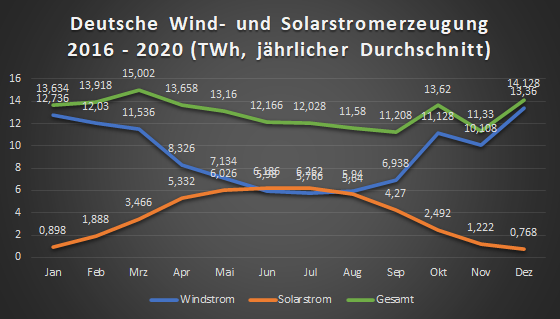

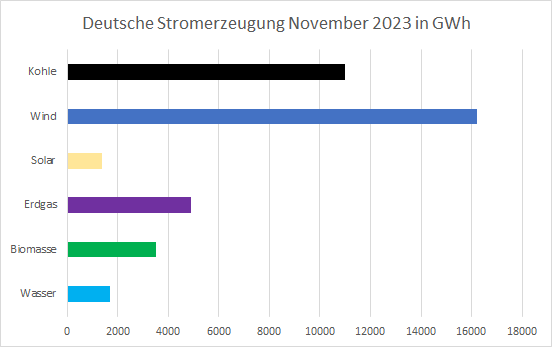

Es sind auch nicht die vier größten Quellen der Stromerzeugung zu sehen (er hat Wasserkraft und Biomasse vergessen) und natürlich auch nicht die von 30 Tagen, sondern mutmaßlich die des für Wind- und Solarstrom besonders schlechten 03.12.2023. Die tatsächlichen Anteile des November sahen so aus:

Steingart hat hier also weder einen Monat oder gar „den Winter“ betrachtet, wie er mehrfach behauptet, sondern hat sich einen Tag oder vielleicht auch nur einen Stundenwert mit besonders schwacher Leistung aus Wind- und Solarkraft ausgesucht. Das ist ein beliebter Trick auf Twitter, um die Energiewende schlecht zu reden, hat aber genauso wenig Aussagekraft, wie wenn ich die Daten des 02. Juli 2023 poste und aufgrund des hohen EE-Anteils behaupte, die Energiewende sei schon zu 84% abgeschlossen.

Wer wirklich wissen will, wie weit der Weg noch ist, muss sich die Werte des ganzen Jahres ansehen und die sind natürlich besser als der willkürlich gewählte Tag von Steingart. Diese Taktik nennt sich auch Rosinenpickerei. Mit ihr kann mittels einer 95 Jahre alten Kettenraucherin scheinbar belegen, Zigaretten seien nicht gesundheitsschädlich oder anhand von Dieter Bohlen argumentieren, Menschen in Niedersachsen machten grauenvolle Musik. Stimmt aber nicht, The Hirsch Effekt stammen aus Hannover und die machen feinsten Artcore.

Electrity-Maps-Screenshots von einzelnen Tagen haben wenig Aussagekraft

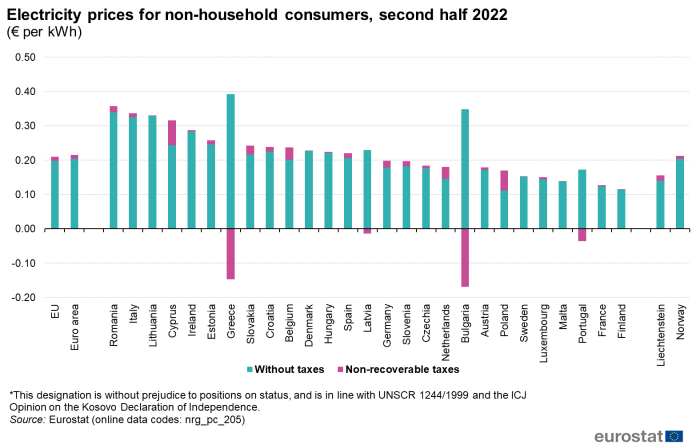

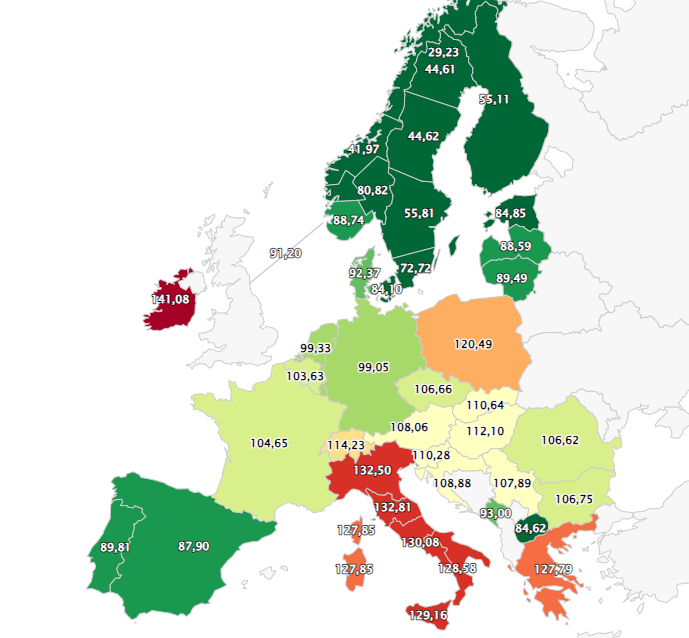

Aufgrund von Steingarts mangelhaftem Umgang mit Daten und Farben zerbröselt auch seine Behauptung, Deutschlands Strom sei zusammen mit dem von Polen der CO₂-intensivste ganz Europas im Winter. Selbst für seine im Screenshot zu sehende falsche Tagesauswertung stimmt das nicht, da haben Estland, Nordmazedonien, Kosovo und mutmaßlich auch Zypern schlechtere Werte als Deutschland.

Der kalendarische Winter hat hingegen nicht mal begonnen und das Winterhalbjahr misst man üblicherweise vom 01.10. bis zum 31.03. des Folgejahres – ein schwieriges Unterfangen Anfang Dezember. Aber selbst bei Betrachtung von Steingarts ungenauer, mit fragwürdigen Methoden rechnender Quelle Electricity Maps hatte Deutschland im November 2023* einen klimafreundlicheren Strommix als Polen, Tschechien, Bosnien, Serbien, Kosovo, Nordmazedonien, Bulgarien, Türkei und Zypern. Das war der Zeitraum, den er eigentlich auswerten wolle.

* Auf „12 Monate“ klicken und den Schieberegler auf November ziehen

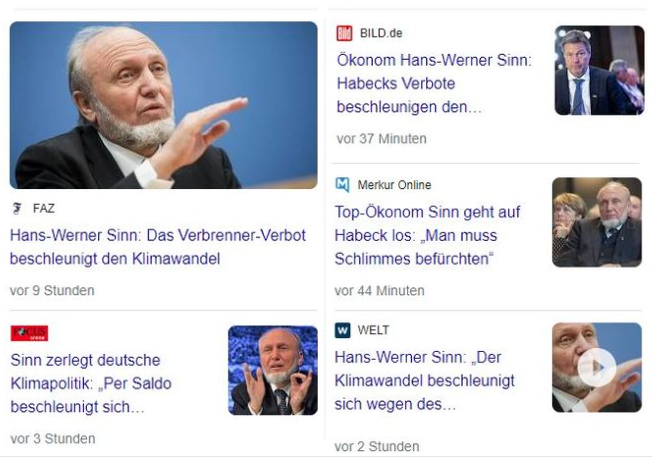

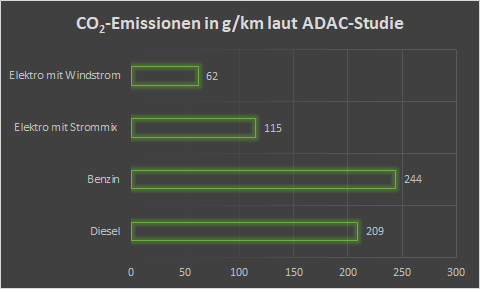

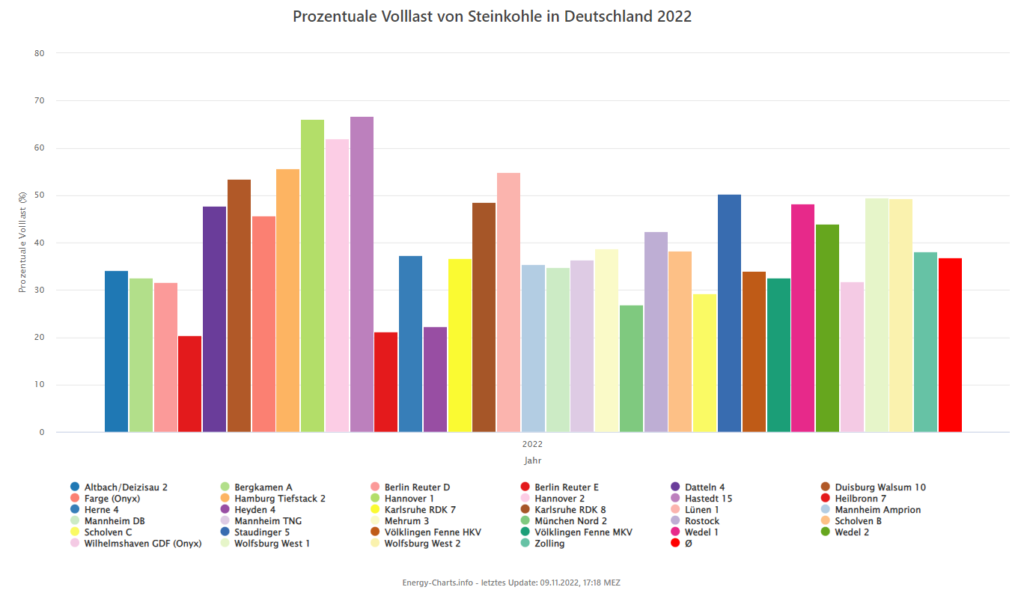

Er behauptet weiter, die Kohle- und Gaskraftwerke liefen auf „vollen Touren“ und deswegen seien Menschen, die E-Autos oder Wärmepumpen nutzen, „Umweltsäue“. Anstatt so was aus bunten, schlecht geschätzten Europakarten abzuleiten, hätte er sich die prozentuale Volllast auch einfach von den Energy-Charts ausrechnen lassen können, und siehe da: Unsere Kohlekraftwerke waren in keinem November seit 10 Jahren so niedrig ausgelastet wie im Jahr 2023. Es hätte also keinen besseren November für E-Autos und Wärmepumpen gegeben als diesen.

Zwischenfazit: Steingart bezieht seine Aussagen auf vollkommen falsche Daten, und zieht daraus Schlüsse, die nicht mal die falsch erhobenen Daten zulassen.

„Lebenslüge“ 2: Der Ausstieg aus der Kernenergie wirft Deutschland technologisch zurück

Das kann man gerne so sehen, aber grün ist diese Lebenslüge nur, wenn man die Bundespolitik der letzten 15 Jahre verschlafen hat. Der Atomausstieg folgte ja nun mal einem Beschluss, dem im Jahr 2011 Union, SPD, FDP und Grüne zugestimmt haben. Der von Steingart zitierte Jens Spahn hat 2011 höchstselbst dafür gestimmt, alle deutschen Atomkraftwerke stillzulegen und hat danach in 10 Jahren Regierungsverantwortung nichts daran geändert:

Wenn Kernkraft also wirklich eine Renaissance erlebt, wie Jens Spahn zitiert wird, wieso hat er diese dann ignoriert, solange er mitregiert hat? Wieso wurden unter Philipp Rösler von der FDP dann die meisten Reaktoren stillgelegt? Oder gibt es die Renaissance erst seit der Ampel-Regierung? Unwahrscheinlich. Er behauptet:

„Derzeit gibt es 439 Kernkraftwerke in 32 Ländern, die rund zehn Prozent des weltweiten Stroms und etwa ein Viertel der kohlenstoffarmen Energie liefern. Weitere 62 neue Reaktoren werden weltweit gebaut, 110 befinden sich in der Projektierungsphase.“

Da Steingart konsequent auf Quellenangaben verzichtet, lässt sich schwer nachprüfen, warum seine Anzahl für die laufenden Reaktoren 27 über dem Wert des World Nuclear Industry Report liegt, aber immerhin stimmt hier die Größenordnung.

Generell vergisst er komplett zu erwähnen, dass „Projektierungsphase“ nicht heißt, dass diese Reaktoren tatsächlich alle gebaut werden. Projektiert wurden schon eine Menge Kraftwerke, bei denen am dann aber trotzdem nie ein Spatenstich erfolgte (Seite 67) – das hat allerdings weniger mit Atomkraft als generell mit Großprojekten und ihrer Finanzierung zu tun.

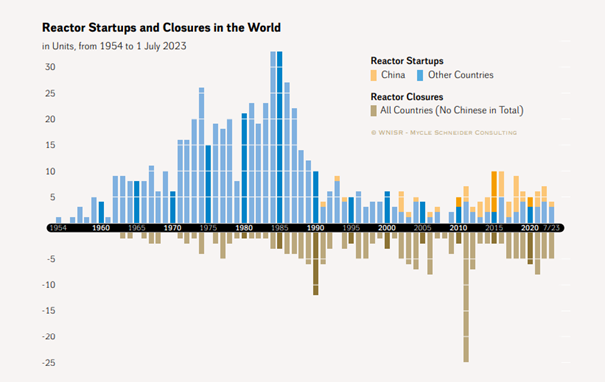

Ebenfalls wichtig zu wissen: Fast alle genannten Reaktor-Neubauten finden in Asien statt und stehen einer immer älter werdenden Atomkraft-Flotte im Westen gegenüber. Das Durchschnittsalter französischer Kernkraftwerke liegt bei 38 Jahren (Seite 115), das der 93 US-Reaktoren liegt bei 42 Jahren (Seite 206), während in beiden Ländern in Summe an zwei (!) Reaktoren gebaut wird:

In obiger Grafik könnt ihr das ganz gut sehen: Der Boom der Atomkraft fand im Westen in den 80er Jahren statt. Alter hingegen ist für Kernreaktoren ähnlich erstrebenswert wie für Kniegelenke, und so lagen die durchschnittlichen Ausfallzeiten der französischen Reaktoren bei 152 Tagen im Jahr 2022 Seite 108).

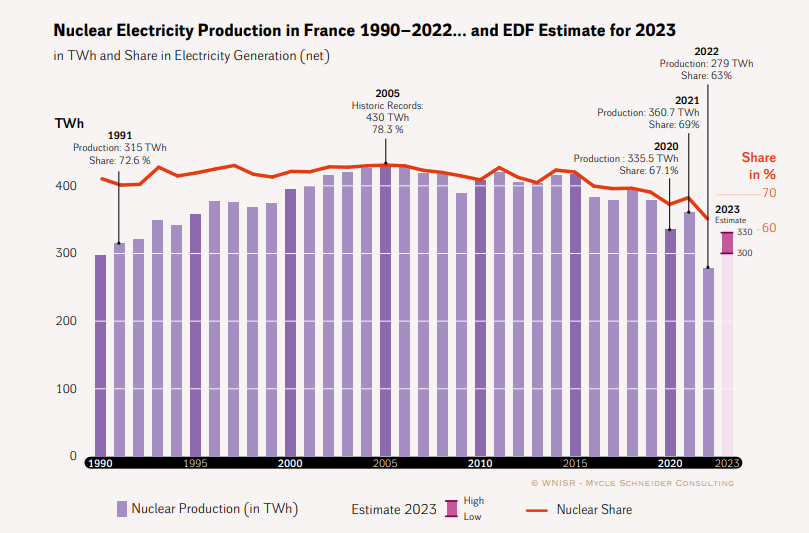

Die französische Atomstromproduktion lag daher letztes Jahr auf dem niedrigsten Stand seit 1993. Für das Jahr 2023 werden zwar bessere Werte erwartet, was dann aber auch nur den zweitschlechtesten Wert seit 1993 bedeutet:

Um eine echte Renaissance auszulösen, müsste der Zubau also dramatisch gesteigert werden. Die zusätzlichen geplanten 14 französischen Reaktoren werden die Alterung der bisherigen Kraftwerke nicht kompensieren könnten, so dass mit einem weiteren Rückgang der westlichen Atomstromproduktion zu rechnen ist.

Kleinere Reaktortypen, wie Polen sie bauen will, könnten eine Entwicklung in diese Richtung erleichtern, aber auch hierzu gibt es aktuell leider ein paar Rückschläge. Die Idee, diese Reaktoren seien dann in Kühlschrankgröße erhältlich, haben bislang auch eher mit Science Fiction als mit der Realität zu tun: Das IFE schätzt die Größe eines sogenannten Small Modular Reactor (SMR) in der Tat deutlich kleiner als den in einem konventionellen Kernkraftwerk, aber auch der Sicherheitsbehälter von NuScale ist 20 Meter hoch.

„Lebenslüge“ 3: Das Aus für den Verbrennermotor ist ein Jahrhundertfehler.

Auch hier stellt sich die Frage, was das mit den Grünen oder gar der deutschen Politik zu tun haben soll, befindet sich die Elektromobilität weltweit im Hochlauf:

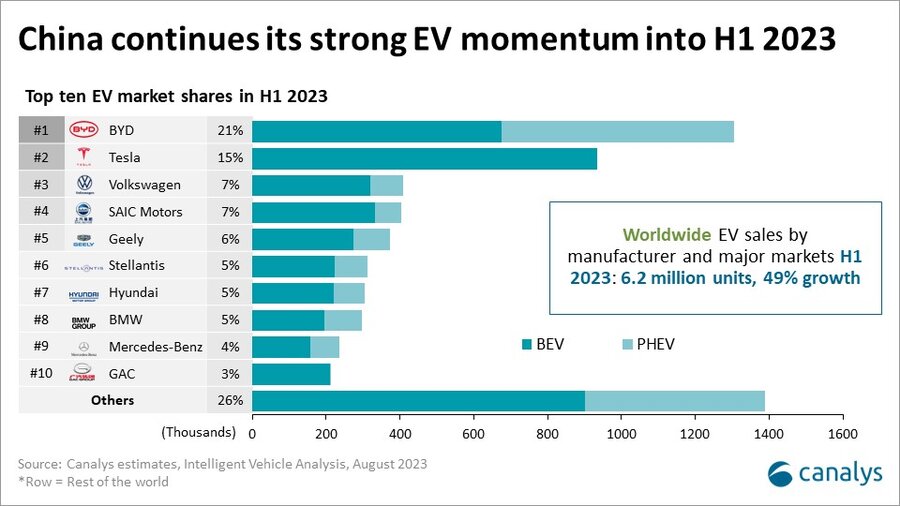

Die größten Hersteller sind Tesla und BYD Aus China, die weltweiten Verkaufszahlen lassen wenig Zweifel, wie schnell der Markt wächst:

2021: 6,5 Millionen verkaufte E-Autos

2022: 10,5 Millionen verkaufte E-Autos

2023: 14,2 Millionen verkaufte E-Autos (geschätzt)

Und wir befinden uns immer noch am Anfang dieser Entwicklung. Höhere Produktionsmengen und verbesserte Batterietechnik werden die Stückpreise voraussichtlich weiter senken, so dass es richtig interessant werden könnte, wenn die ersten Kleinwagen auch in der Anschaffung günstiger sind als ihre Verbrenner-Pendants.

Gabor Steingart lässt sich Wachstumsraten aber nicht groß beirren, seine Logik ist folgende:

„Die globale Autoindustrie setzte 2022 über 71,7 Millionen neue Autos ab. Davon waren rund 8,7 Millionen rein elektrisch betrieben – also rund zwölf Prozent.

Das bedeutet: Die Elektrifizierung der gesamten globalen Fahrzeugflotte dauert viele Jahrzehnte – selbst bei einem zügigen Hochfahren der Elektroproduktion. Ein Rechenmodell verdeutlicht das Problem: Wenn im bisherigen Tempo weiter elektrifiziert wird, stünden nach 100 Jahren erst 870 Millionen reine Elektrofahrzeuge bereit, von denen allerdings zwei Drittel schon wieder verschrottet werden müssten, weil sie zu alt wären.“

Aua. Das liest sich wie der Auszug aus einer Beratungsmaßnahme für finanziell zu gut aufgestellte Unternehmen. Sie wollen Ihr Unternehmen zum nächsten Nokia machen? Kein Problem, unterschätzen sie einfach exponentielle Marktveränderungen und fragen Sie sich in zehn Jahren, warum niemand mehr ihre Produkte kauft.

In der Nokia-Zentrale in Espoo hätte Ende 2007 auch irgendein Vertriebsfuzzi zum anderen Vertriebsfuzzi sagen können „Ach, ich mache mir wegen des iPhones keine Sorgen, wir verkaufen im Jahr 440 Millionen Handys und Apple nur 1,4 Millionen. Bei der Geschwindigkeit dauert es ja noch hunderte Jahre, bis die so viel Geräte verkauft haben wie wir dieses Jahr. LOL“

The Pioneer Briefing ignoriert Strategien der großen Autokonzerne

Ja, aber nur bei der Geschwindigkeit, das ist ja der Witz. Steingart bemängelt, dass der Umstieg selbst bei einem „Hochfahren der Elektroproduktion“ 100 Jahre dauert, rechnet es dann aber, als frören die Verkaufszahlen jetzt für alle Zeiten auf den Werten von 2022 ein.

Der Witz bei technologischen Umbrüchen ist aber nun mal, dass die Produktionsgeschwindigkeit sich sehr stark ändert, so dass Nokia nur vier Jahre später nicht mehr Marktführer war. Apple hat nämlich bereits ein Jahr später 10 mal so viele Smartphones hergestellt und fünf Jahre später hundert mal so viel. Und boing, schon wurde das Vertriebsteam von Nokia bald kleiner.

Bei E-Autos wird es vermutlich nicht ganz so schnell gehen, weil der Lebenszyklus eines Autos in der Regel etwas länger dauert als der eines Smartphones, aber Zuwachsraten von 60% und 35% (Verkaufssteigerungen von 2021 auf 2022 und 2023) sprechen eine klare Sprache.

Hier noch ein kleiner Einwurf aus der BWLer-Ecke: Schrumpfende Märkte sind etwas, wobei Wirtschaftsfuzzies so gar nicht auf Touren kommen. Der Hochlauf eines neuen Produkts macht oft gleichzeitig die Produktion des alten schwieriger und teurer: Es gibt dafür dann weniger Investoren-Gelder, weniger Verkäufe bedeuten im Zweifel wieder höhere Stückkosten und gutes Personal, das zur Konkurrenz wechselt.

Ist also erst mal klar, dass das Ende einer Technologie gekommen ist, entsteht eine Art Abwärtsspirale, die den Umstieg dramatisch beschleunigt.

Fazit: Die drei Lebenslügen entpuppen sich bei näherer Betrachtung einfach als drei globale Wirtschaftstrends, die weder auf Deutschland noch auf grüne Politik beschränkt sind. Wind- und Solarstrom, Elektromobilität und Batteriezellen verzeichnen weltweit starkes Wachstum und werden von den mit Deutschland konkurrierenden Wirtschaftsräumen USA und China massiv staatlich gefördert, um die globalen Märkte der Zukunft zu dominieren.

Jetzt müsste nur noch irgendwer Herr Steingart informieren, dass die Grünen weder in den USA, noch in China oder einem der anderen Länder mit Hochlauf grüner Technologien regieren und auch nicht die vielen Firmen leiten, die gerade den Technologiewechsel vorantreiben. Seine Quellenauswahl offenbart eklatante Wissenslücken in Bezug auf die entscheidenden Mengengerüste und ein fehlendes Verständnis für exponentielle Entwicklungen.

Für die kommenden Umbrüche könnte ein Blick in Steingarts Morning Briefing aber durchaus einen Mehrwert bieten, indem ihr nach der Lektüre einfach das genaue Gegenteil von dem macht, was er empfiehlt.

______________________________________________________________________________

Dieser Text wäre nicht zu Stande gekommen, wenn mich nicht viele großzügige Menschen unterstützen würden, die zum Dank dafür in meiner Hall of Fame aufgelistet sind.

Damit der hiesige Blogger sein Leben dem Schreiben revolutionärer Texte widmen kann ohne zu verhungern, kannst Du ihm hier ein paar Euro Unterstützung zukommen lassen. Er wäre dafür sehr dankbar und würde Dich dann ebenfalls namentlich erwähnen – sofern Du überhaupt willst.