Stellt euch vor, bei euch im Büro oder der Fachschaft geht auf einmal das Gerücht rum, ihr nehmet es mit eurer Körperhygiene nicht so genau, weil die Firmen -oder Campuszeitung getitelt hat „Anneliese Unterberg wäscht sich seltener als gedacht!“. Ihr sprintet also zum vierschrötigen Chefredakteur und stellt ihn zur Rede, immerhin duscht ihr ja täglich. „Ach so“, erwidert der, „aber wir DACHTEN halt, du wäschst dich häufiger. Tja, blöd gelaufen.“

Was für ein Glück, dass das ein fiktives Beispiel ist, oder? Nicht auszudenken, wenn irgendwer auf Basis dieser unseriösen Herangehensweise eine Studie herausgäbe, diese allen großen Redaktionen des Landes schickte, welche diesen Quatsch dann unkritisch übernähmen. Genau das ist aber leider passiert. Nur geht es nicht um Körperhygiene, sondern darum, wie „grün“ die heutige Jugend eigentlich ist.

Es ist wohl eine der beliebtesten Geschichten, die meine Generation sich selbst erzählt, um sich die eigene Trägheit in Bezug auf die Klimakrise schönzureden: Weil Jugendliche selbst auch das Klima belasten, sollen sie von der Politik gefälligst keine Klimaschutz-Maßnahmen fordern. Und obwohl die Stichhaltigkeit dieses Arguments nicht wirklich mehr hermacht als „Eierbätsch, selber doof!“, findet sie in der Bevölkerung und vielen Redaktionen gruselig viel Anklang.

Nach dieser naiven Maßgabe dürften sich ja nur Menschen mit perfekter Lebensführung für bestimmte Veränderungen stark machen: Für ein Tempolimit dürfte nur eintreten, wer nie zu schnell fährt. Eine Lebensmittelampel darf nur fordern, wer seinen eigenen Zuckerkonsum unter Kontrolle hat, und für verbindliche Lieferkettengesetze darf nur sein, wer keine Elektronikprodukte zu Hause hat. Also quasi niemand.

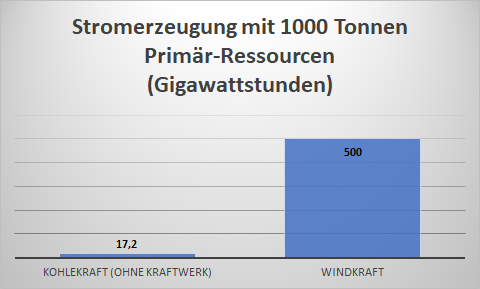

Während die meisten Leute euch einen Vogel zeigen würden, wenn ihr solche Bedingungen aufstellen würdet, schlüpft der exakt gleiche Unsinn beim Thema Klimaschutz durch das Logikzentrum vieler Leute. Noch schlimmer: Obwohl junge Menschen in einer Studie Antworten gegeben haben, die eine überdurchschnittlich nachhaltige Lebensweise nahelegen, zitiert die halbe Medienlandschaft diese Studie damit, dass die Jugend nicht so grün ist „wie gedacht“.

Wer da was gedacht hat und ob das vielleicht von Beginn an grandioser Unsinn war, scheint nicht so wichtig. Wir lesen: „Jugend nicht so grün wie gedacht“ (Tagesschau), „Klimaschutz? Aber nicht ohne mein Auto“ (Spiegel), „Studie: Jugend nicht so „grün“ wie angenommen“ (Arte), „Nicht so „grün“ wie gedacht“ (F.A.Z.) „Jugend in Deutschland: Doppelmoral unter dem grünen Mäntelchen“ (Neue Osnabrücker Zeitung), „Jugend nicht so „grün“ wie angenommen“ (Stuttgarter Zeitung).

In den Kommentarspalten wird frohlockt, wie heuchlerisch und blöde die Jugend doch sei, alte Männer ätzen gegen Greta Thunberg, Luisa Neubauer und Carla Reemtsma und überhaupt habe man ja schon immer gewusst, dass von dieser Klimajugend nichts zu halten ist. Tja, pauschal auf junge Menschen schimpfen geht halt immer. Der doppelte Haken an der Sache: Die Ergebnisse dieser Studie lassen den vielfach zitierten Schluss gar nicht zu. Es wirkt so, als hätte keine der genannten Redaktionen sie jemals gelesen.

Was ist das überhaupt für eine Studie? Es handelt sich um eine Trendstudie mit dem Namen „Jugend in Deutschland“, die mittels einer Online-Befragung die Einstellungen von 1014 Personen im Alter von 14 bis 29 Jahren abgefragt hat. Studienleiter ist ein gewisser Simon Schnetzer, laut Studienseite ist er „führender Jugendforscher in Europa“ und hat viele zufriedene Kunden, darunter Google, TikTok, die IG Metall und Kirche (sic). Erstaunlich, dass der laut eigenen Angaben führende Jugendforscher Europas gar kein entsprechendes Studium der Sozialwissenschaften abgeschlossen hat, sondern VWL studiert hat und seine Führungsposition in der Jugendforschung mit dem Wissen aus „Workshops“ erlangt haben will. Zudem ist die Studie nirgends publiziert, außer auf der Homepage von Simon Schnetzer, wo man sie dann auch für 29 Euro kaufen muss, wenn man sie lesen will.

Keine Sorge, ihr müsst sie nicht kaufen, eine sehr nette Supporterin hat mir schneller 30 Euro gespendet, als ich „wollen wir zusammenlegen?“ in die Facebook-Gruppe „Europäische Energiewende“ schreiben konnte. Aber was steht denn nun drin? Wie „grün“ ist die deutsche Jugend und was dachte Simon Schnetzer, wie „grün“ sie ist? Und wieso soll es für eine objektive Beurteilung überhaupt wichtig sein, für wie „grün“ Simon Schnetzer, Jahrgang 1979, die Jugend hält?

Die Studie ist unterteilt in 3 Abschnitte, Corona, Klima, Politik. Teil 2, also Klima, beginnt so:

„Die von Angehörigen der jungen Generation initiierte Umweltbewegung hat in den letzten vier Jahren mit vielen Aktionen auf sich aufmerksam gemacht. Selbst während der Corona-Pandemie hat die Organisation Fridays for Future immer wieder gezielte Kampagnen durchgeführt, um auf die Bedeutung von Umweltschutz und die Notwendigkeit der Bekämpfung des Klimawandels aufmerksam zu machen.

Hierdurch ist in der Öffentlichkeit der Eindruck entstanden, die junge Generation habe insgesamt ein größeres Interesse an der Sicherung der natürlichen Grundlagen des Lebens als die mittlere und ältere Generation in Deutschland.“

Und diesen Eindruck wollen die Studienautoren nun überprüfen, indem sie das persönliche Konsumverhalten von jungen Menschen untersuchen. Es gibt zwei Gründe, warum dieses Framing hochproblematisch ist:

- Es vermittelt der Öffentlichkeit, dass nur solche Menschen politische Veränderung fordern dürfen, die selbst mit gutem Beispiel vorangehen.

Wie schon eingangs erwähnt, ist das eine vollkommen naive, nicht praktikable Vorstellung von politischer Teilhabe. Oft sind die Umstände, die wir mit effektiver Klimapolitik zu beseitigen versuchen, ja genau der Grund für unseren hohen persönlichen CO2-Impact. Forderte ich beispielsweise, den ÖPNV auszubauen, wäre es irgendwie nicht zielführend, mir vorzuwerfen, dass ich selbst ja mit dem Auto zur Arbeit fahre. Genau das zu ändern ist ja nun mal das Ziel meiner Forderung.

Vollends absurd gerät das Ganze, wenn man sich klarmacht, wieviel CO2-Emissionen ähnlich strukturell bedingt sind und damit von uns, den älteren Generationen, mitverursacht werden. - Es vermittelt der Öffentlichkeit, die Klimakrise sei mit persönlichem Verzicht lösbar.

Ja, jedes eingesparte Gramm CO2 hilft, die Erderwärmung auf ein akzeptables Maß zu reduzieren. Es spricht also nichts dagegen, auch heute schon so klimaschonend wie möglich zu leben, aber als Ansatz zur Lösung der Krise reicht das nicht mal annähernd. Ich persönlich esse keine Tierprodukte, bewege mich zu 90 Prozent mit Füßen und Fahrrad fort, bewohne mit Ökostrom versorgte 34 m² pro Person und dennoch liegt mein Impact bei 4,5 Tonnen CO2 im Jahr.

Und das bleibt so, solange unsere Gesellschaft noch mit fossiler Energie läuft, da kann ich mich so sehr einschränken, wie ich will. Irgendwann sind Gebrauchsgüter am Ende ihres Lebenszyklus angekommen und dann brauchen wir eben neue Busse, neue Möbel, neue Batterien und neue Heizungen. Die Rohstoffe für diese Gebrauchsgüter werden aktuell fossil aus der Erde gegraben, in Fabriken mit fossiler Energie verarbeitet und dann fossil zu uns transportiert. Sparsam ist nett, aber CO2 wirkt kumulativ. Ohne einen echten Umbau der Gesellschaft ist das also alles nur ein Aufschub des Problems. Das, was in den Kommentarspalten gerne als „Heuchelei der Klimakids“ bezeichnet wird, ist also in Wirklichkeit deren größter, sinnvollster Hebel, um echte Veränderungen zu bewirken.

Das Seltsame daran: Sowohl Schnetzer als auch der Co-Autor Prof. Klaus Hurrelmann scheinen der jungen Generation gegenüber recht wohlgesonnen zu sein und machen in Interviews auf deren schwierig Lage durch gleich mehrere Krisen (Corona, Klima, Politik) aufmerksam. Sie fordern mehr Aufmerksamkeit für deren Themen und mehr Verständnis für ihre von mehreren Seiten bedrohte Lage. Vielleicht können sich die Herren für die nächste Ausgabe ja einen Medienprofi ins Team holen, um der Jugend nicht noch so einen Bärendienst zu erweisen.

Und wenn sie gerade dabei sind, können sie sich vielleicht noch etwas Beratung in Klimafragen einkaufen, denn in der Online-Umfrage werden eine Menge Dinge abgefragt, die mit effektivem Klimaschutz kaum etwas zu tun haben oder bezogen auf die Altersgruppe bizarr anmuten:

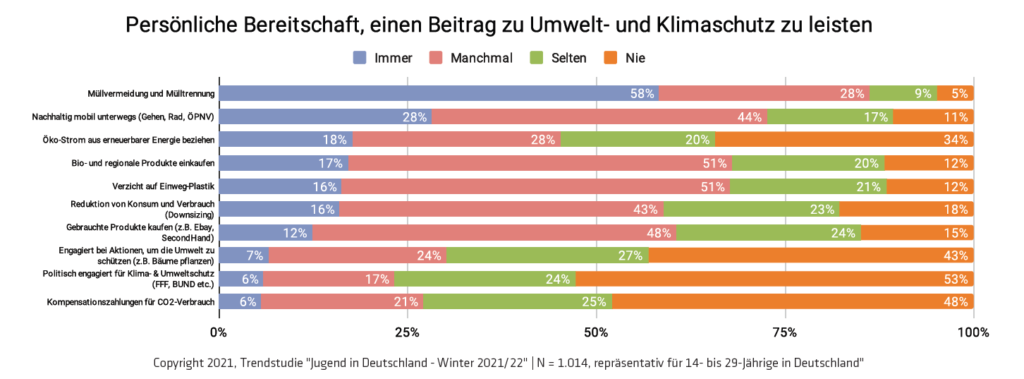

„Was tust du konkret, um Klima und Umwelt zu schützen?“

ist die erste Frage und darunter finden sich dann z. B. Antworten wie „Mülltrennung“, „Öko-Strom aus erneuerbarer Energie beziehen“, „Verzicht auf Einweg-Plastik“, „Kompensationszahlungen für CO2-Verbrauch“. Aua:

Mülltrennung ist gut, hat aber einen sehr überschaubaren Einfluss auf unsere Klimabilanz. (Echter) Ökostrom ist vermutlich wirklich eins der effektivsten, persönlichen Mittel, aber welche 15-Jährigen haben einen eigenen Stromvertrag (48 Prozent der Befragten leben noch bei ihren Eltern)? Auch die Wirkung von Einwegplastik ist je nach Menge kaum ausschlaggebend (in Bezug auf das Klima) und mit welchem Geld Jugendliche CO2-Kompensationszahlungen leisten sollten, ist mir auch nicht klar. Zudem wird das CO2 emittiert, nicht verbraucht (!).

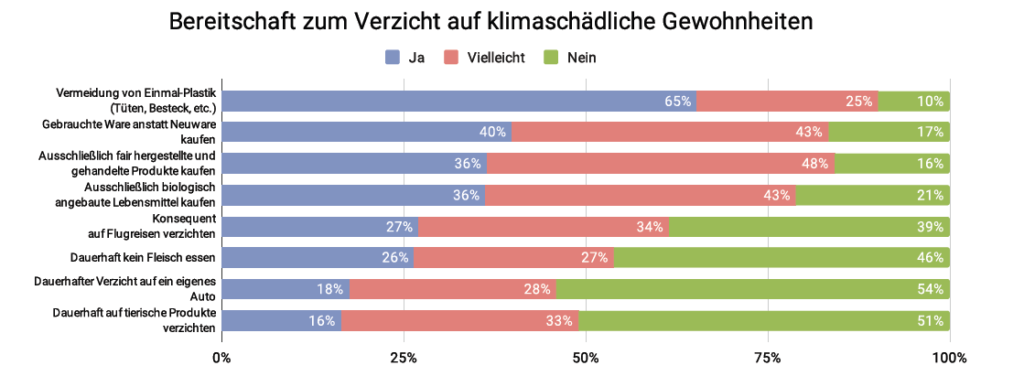

Die nächste Frage lautet „Welchen Beitrag zum Umweltschutz bist du bereit durch persönlichen Verzicht oder Verhaltensänderung zu leisten?“, die Optionen können mit „ja“, „vielleicht“ und „nein“ beantwortet werden. Eine irgendwie recht hypothetische Fragestellung, denn laut Umfragen sind Deutsche zu einer ganzen Menge Dinge bereit, auch zu Frühsport, anteilig mehr Biofleisch und weniger Autofahrten. Ob sich in der Realität an solche Vorsätze gehalten wird, steht dann auf einem ganz anderen Blatt.

Wie auch immer, die Ergebnisse dieser Frage konnten wir in allen oben verlinkten Artikeln lesen:

Rund ein Viertel (26 Prozent) ist bereit, konsequent auf Fleisch zu verzichten. Dauerhaft auf alle tierischen Produkte verzichten wollen hingegen nur 16 Prozent.

Schrieb die Tagessschau und findet offenbar, dass das recht wenig ist. Ist es? Naja, 26 Prozent antworteten auf die Frage mit „ja“ und weitere 27 Prozent mit „vielleicht“. Es sind also 53 Prozent, die eine Ernährung ohne Fleisch zumindest in Erwägung ziehen, was verglichen mit dem hohen Fleischkonsum der Gesamtbevölkerung ein sensationell hoher Wert wäre. Wie passt das also zum Tagesschau-Claim „Jugend nicht so grün wie gedacht“?

Nun, die zählt halt nur die „ja“-Antworten und orientiert sich zudem an der wirklich merkwürdigen Erwartungshaltung des Co-Autors, der sich in Interviews so ausdrückt:

„Die Vorstellung, die wir Älteren haben: Dass sich fast nur vegan und vegetarisch in der jungen Generation ernährt wird und das Auto nicht mehr benutzt wird […]. Umso überraschender war es für mich zu sehen, dass sie eine Minderheitengruppe ist und es noch nicht geschafft hat, die Mehrheit auf ihre Seite zu ziehen.“

Aha. Wieso geht ein Professor der Soziologie einfach davon aus, in der jungen Generation ernährten sich fast alle vegetarisch oder vegan? Ist nicht genau das etwas, das es im Rahmen soziologischer Forschung herauszufinden gilt bzw. wozu andere Forscher:innen bereits entsprechende Erkenntnisse gesammelt haben? Liest der Mann zur Abwechslung nicht auch mal, was seine Kolleg:innen so erarbeitet haben?

Selbst die Umfragen mit den höchsten Quoten ermitteln in der Gesamtbevölkerung 10 Prozent Vegetarier:innen und 2 Prozent Veganer:innen. Laut der jährlichen Marktanalyse des renommierten Marktforschungsinstituts Allensbach stieg der Anteil der sich vegan ernährenden Menschen von 0,85 Prozent im Jahr 2015 auf 1,13 Prozent im Jahr 2020.

Die Annahme, in der jungen Generation würde sich nur vegan und vegetarisch ernährt, ist also gerade aus soziologischer Sicht eine sehr, sehr steile These. Und im Verhältnis zur Grundgesamtheit aller Deutschen ist das Ergebnis der Studie, dass 16 Prozent der jungen Menschen bereit sind, dauerhaft auf tierische Produkte zu verzichten und weitere 33 Prozent diese Frage mit „vielleicht“ beantworten, ein krasser Kontrast. „Jugend nicht so grün wie gedacht“ ist hier also synonym für „Anteil der sich vegan ernährenden Jugendlichen nur 16-mal größer als bei Älteren“, was genauso plemplem klingt, wie die eigentliche Schlagzeile ist.

Ergänzt wird dieser Themenkomplex in Punkt 3.4 mit der Frage „Wie hast du dich in den letzten 7 Tagen ernährt?“, was die Schwäche der vorherigen Fragestellung offenbart: Rein vegetarisch ernähren sich demnach 15 Prozent der Befragten und rein vegan 4 Prozent (was immer noch eine deutliche Steigerung wäre).

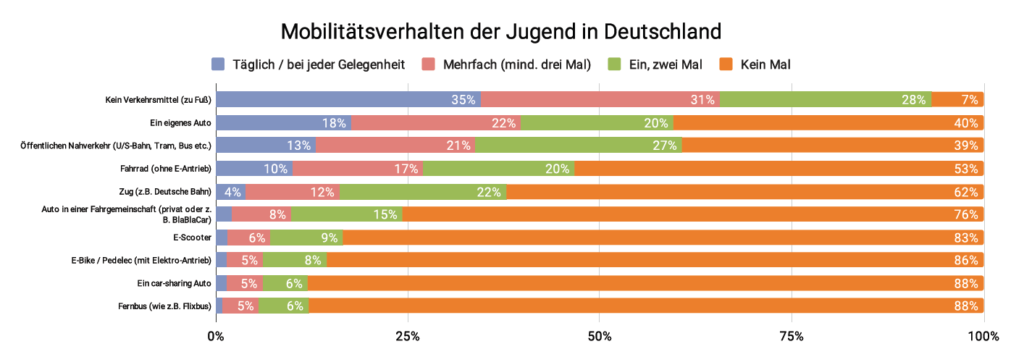

Auch in Bezug auf die Mobilität scheinen sich die Herren hinter dieser Studie derartig in einer absonderlichen Idealisierung der Jugend verheddert zu haben, dass sie von vollkommen erwartbaren Ergebnissen überrascht sind. Gefragt wurde „Wie häufig hast du in den letzten 7 Tagen die folgenden Verkehrsmittel genutzt?“, um dann in den Antworten fröhlich Nah- und Fernverkehr miteinander zu vermischen:

So überrascht es eigentlich nicht, dass Fernzug und Fernbus eher niedrige Prozentsätze erreicht. Soll ja gerade während einer Pandemie eine Menge Menschen geben, die innerhalb von sieben Tagen schlicht keine Fernreise unternehmen. Insofern ist fraglich, wie vergleichbar diese Ergebnisse überhaupt sind. Aber zurück zur nicht so grünen Jugend:

Auffällig sei laut den Autoren, dass 40 Prozent der Befragten täglich oder mehrfach mit dem eigenen Auto unterwegs gewesen seien. Die starke Häufigkeit der Nutzung des Autos mache „unzweifelhaft deutlich, welche Schlüsselrolle diesem Verkehrsmittel nach wie vor zukommt.“ Fun Fact: 21 Prozent der Befragten waren jünger als 18, vermutlich ist der Prozentsatz unter den 18- bis 29-Jährigen also noch mal ein paar Prozentpunkte höher.

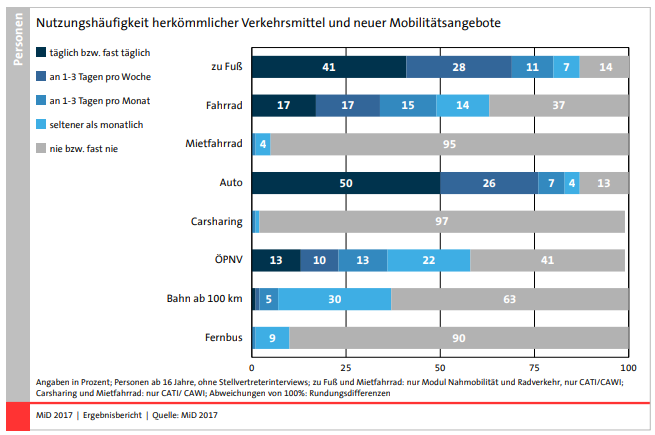

Aber gut, die Herren Schnetzer und Hurrelmann finden ja schon 40 Prozent „auffällig“ viel. Die 40 ist zugegeben eine große Zahl, sogar größer als 39 und 38,5 (das muss man sich mal vorstellen) und damit quasi der Beweis für eine nicht so grüne Jugend. Aber nur um ganz sicher zu gehen: Wie viel Prozent der Deutschen benutzen das Auto denn mindestens dreimal pro Woche? Leider gibt es aufgrund der Antwortmöglichkeiten keine guten Vergleichsdaten für exakt diese Frage, aber bezogen auf die tägliche Nutzung gibt es sie: Während 18 Prozent in der Jugendstudie angaben, fast täglich ein Auto zu benutzen, liegt dieser Prozentsatz in der Gesamtbevölkerung bei 50 Prozent (Quelle: „Mobilität in Deutschland, Seite 56)“.

Unter den jungen Deutschen finden sich verglichen mit der Gesamtbevölkerung also nur gut halb so viele Menschen, die mindestens dreimal pro Woche mit dem Auto unterwegs ist, und trotzdem wird ihnen vorgeworfen, nicht grün genug zu sein?! Was für ein seltsames Anspruchsdenken ist hier am Werk, das von einer jungen Generation fordert, all die Dinge konsequent zu 100 Prozent zu unterlassen, die von den älteren Generationen frenetisch zelebriert werden?

Junge Menschen werden hier in eine Gesellschaft hineingeboren, die verrückt nach Tierfleisch und Autos ist, die vegetarische und vegane Ernährung künstlich verteuert und bekämpft und Mobilität ohne Auto irrwitzig verkompliziert und gefährlich macht. Und jetzt finden zwei Forscher heraus, dass diese ihre Fleisch- und Autonutzung dennoch viel stärker einschränken als wir Älteren das tun, und dennoch meckern die jetzt, dass das nicht genug sei. Uff.

Es ist, als würden ein paar Eltern ein Kinderzimmer mit Süßigkeiten und Fanta vollstellen, das Obst im Keller aufbewahren und dann beobachten, dass das Kind trotzdem in den Keller geht und sich da regelmäßig Obst und Leitungswasser holt. Und dann kommentieren sie es auf Facebook mit „Unser Kind ernährt sich nicht so gesund wie gedacht“, haben dabei selbst 200 Gramm Gammelfleisch im Mund und bekommen von allen Freunden und Bekannten Recht, wie verwahrlost die Jugend doch ist. Wie wenig souverän kann ein Jahrgang mit den eigenen Fehlern umgehen? Meine Generation: Ja!

37,5 Prozent der Befragten von „Jugend in Deutschland“ leben übrigens in Dörfern und Kleinstädten und haben dann dieselben Probleme wie wir Älteren: kaputtgesparter und teurer ÖPNV, kaum Radwege, kaum Sharing-Angebote, aber feste Uhrzeiten, zu denen es in Uni, Berufsschule oder am Arbeitsplatz zu sein gilt. Wer ein System aufbaut, in dem viele Menschen von privatem Autobesitz abhängig sind, was passiert dann wohl? Richtig, viele Menschen kaufen sich ein Auto. Weil sie es müssen.

Oh, auch unter jungen Menschen wollen nicht alle auf Flugreisen verzichten? Ob das daran liegt, dass ein spontaner Flug von Frankfurt nach Berlin oft billiger ist als eine Zugfahrt und die Züge auf dem kontinuierlich zusammenschrumpfenden Schienennetz regelmäßig ausfallen?

Da es bei „Jugend in Deutschland“ angeblich um die Einstellung zum Klimaschutz geht, wäre es da nicht vielleicht noch mal spannend zu sehen, wie viele dieser jungen, ach so ungrünen Menschen elektrisch unterwegs sind? Nein, Auto ist Auto, scheinen sich die Macher gedacht zu haben. Dass die Umfrage zwischen klassischen Fahrrädern und E-Bikes unterscheidet, aber nicht zwischen Erdöl- und Elektroautos, rundet das seltsame Gesamtbild ab.

Als wäre das alles nicht schon konfus genug, ließen sich die beiden Forscher von allen möglichen Medien dazu interviewen und stellen es (unbeabsichtigt?) so dar, als sei die heutige Jugend inkonsequent. Der Klimawandel sei die größte Sorge der Jugend (wird von 56 Prozent als solche genannt), lassen sie sich z. B. von der Tagesschau zitieren, dennoch sei die „Bereitschaft gering, auf das eigene Auto oder Flugreisen zu verzichten.“ Es ist zum Wegrennen.

Sie ist halt nicht gering, sie ist (laut den vorliegenden Zahlen) doppelt so hoch wie der Durchschnitt. Was sollen die jungen Deutschen denn machen? Alle in Erdlöcher ziehen, um den unrealistischen Ansprüchen von zwei Forschern zu genügen, deren Generation mit diesem ganzen Unsinn erst angefangen und bislang auch nicht aufgehört hat?

Wie viel Prozent Autoverweigerer hätten es denn sein müssen, damit der Anspruch auf Einhaltung des Pariser Klimaabkommens von zwei Männern Jahrgang 1944 und 1979 als adäquat angesehen wird? Ich meine, ich bin ja kein Soziologe, aber nur weil die Jugend die Generation mit der größten Sorge vor der Klimakrise ist, heißt das ja nicht, dass alle jungen Menschen diese Sorge gleich teilen (und schon gar nicht, dass sie alle konsequent handeln). Woher ich das weiß? Aus den Zahlen der Studie: Von allen Befragten gaben lediglich 23 Prozent an, sich regelmäßig für Klimaschutz zu engagieren. 16 Prozent wählen FDP, 10 Prozent wählen CDU/CSU und 6,5 Prozent wählen die AfD.

Wie kann irgendwer bei solchen Zahlen davon ausgehen, die Jugend würde sich „fast nur vegan und vegetarisch ernähren und das Auto nicht mehr benutzen“ und dann die Ergebnisse seiner Studie aus der Perspektive dieser Fiktion heraus beurteilen?

Die Tagesschau formuliert das alles noch einen Tick verzerrender: 18 Prozent haben die Fragestellung „Welchen Beitrag zum Umweltschutz bist du bereit durch persönlichen Verzicht oder Verhaltensänderung zu leisten?“ bezogen auf „dauerhafter Verzicht auf ein eigenes Auto“ mit ja beantwortet und 28 Prozent mit „vielleicht“. Daraus macht die Tagesschau: „Mehr als 80 Prozent können sich ein Leben ohne Auto nicht vorstellen“.

Die meisten Medien (Tagesschau, Spiegel, Arte, Zeit, Stuttgarter Nachrichten) zitieren auch ohne jede Einordnung die Formulierung:

„Der größte Gegenspieler von Veränderung ist die Komfortzone des Wohlfahrtstaats, in der sich die jüngere Generation nach dem Vorbild ihrer Eltern bequem eingerichtet hat. […] Die große Mehrheit ist noch nicht bereit, die lieb gewordenen Gewohnheiten in den Bereichen Konsum, Mobilität, Ernährung aufzugeben und wartet erst einmal auf Entscheidungshilfen durch die Politik.“

Im Wohlfahrtsstaat? Was hat der denn mit (zu wenig) Klimaschutz zu tun? Mini-Exkurs: Der Wohlfahrtsstaat gewährleistet unsere sozialen Grundrechte, kümmert sich also um unsere Absicherung in Form von z. B. Kranken-, Renten-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung und ist damit das Gegenmodell zur individuellen Eigenvorsorge, bei der solche Dinge eigenverantwortlich geregelt werden müssen. Eine private Krankenversicherung hat mit Klimaschutz aber weniger zu tun als Andreas Scheuer mit Anstand, was soll diese groteske Formulierung also?

Und wieso hat die junge Generation sich darin „bequem“ eingerichtet? Ist es nicht besonders die junge Generation, die erst ein Dutzend unbezahlte Praktika absolvieren muss, bevor sie eine sozialversicherungspflichte Anstellung bekommt, und die alles andere als sicher sein kann, mit den Bezügen aus der Rentenkasse ihren Ruhestand finanzieren zu können?

Und noch mal: Es ist vollkommen egal, wie sehr die junge Generation sich in Bezug auf Konsum, Autos und Ernährung einschränkt, solange eine Armee älterer Menschen mit einem vielfach höheren Budget einen viel größeren Klimaschaden anrichtet, als gäbe es kein Morgen, und den Umbau unserer Gesellschaft weg von fossiler Technologie blockiert. In dieser Situation ist es daher das Klügste und Effektivste, so viel Druck auf Gesellschaft und Politik auszuüben, wie es geht.

Solange das System selbst klimafreundliches Verhalten bestraft und verteuert, ist es illusorisch anzunehmen, der Anteil sich freiwillig einschränkender Menschen klettere irgendwann auch nur in die Nähe von 50 Prozent. Und selbst wenn er bei 100 Prozent wäre: Auch sich einschränkende Menschen brauchen ein Minimum an Ressourcen, um Grundbedürfnisse zu decken: Beheizter Wohnraum, Bildung, Medizin, Strom, Lebensmittel, Produkte des täglichen Bedarfs, Kleidung etc.

Solange diese Dinge alle aus fossiler Energie stammen, ist Verzicht allein keine Lösung, sondern nur eine verlängerte Galgenfrist, bis den jungen Menschen dann doch irgendwann die Kipppunkte um die Ohren fliegen. Ein Umstand, den ein Medium ja ruhig mal ansprechen könnte, wenn die Studie des „führenden Jugendforschers Europas“ mit solchen Worten beworben wird. Keines der genannten Medien hat nachgefragt.

Wie gesagt, Professor Hurrelmann scheint sich als Verbündeter der Jugend zu verstehen, so oft wie er betont, unter welch schwierigen Bedingungen diese sich im Spannungsfeld zwischen Pandemie, ökologischen und ökonomischen Krisen befindet und wie solidarisch sie sich mit den von Covid-19 bedrohten Risikogruppen verhalten hat. Vielleicht will er mit Aussagen wie

„Unter diesen Umständen kann der von jungen Leuten mehrheitlich befürwortete Klimaschutz nur mit klaren Regeln und Vorgaben durch die Politik gelingen.“

dafür werben, es nicht der Jugend allein zu überlassen, das Klima zu retten (anders kann ich mir das nicht erklären).

Diese Wirkung verfehlt er jedoch. Durch einen mutmaßlichen Bärendienst epischen Ausmaßes gewinnt eine riesige Leserschaft den Eindruck, die Jugend stelle anmaßende Forderungen, sei bequem, verwöhnt und würde ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Dabei fordert sie einfach nur die Einhaltung des rechtlich bindenden Pariser Klimaabkommens, um massive Verwerfungen zu verhindern. Der Beitrag der Tagesschau wird hämisch in der Anti-Fridays-for-Future-Bubble geteilt und dort dutzendfach mit Aussagen wie „Wasser predigen, aber Wein saufen“ kommentiert.

Sorry, liebe Jugend. Meine Generation ist unfähig, das Klima zu stabilisieren, und sinnvolle Berichterstattung kann sie auch nicht mehr.

_____________________________________________________________________________

Dieser Text wäre nicht zu Stande gekommen, wenn mich nicht viele großzügige Menschen unterstützen würden, die zum Dank dafür in meiner Hall of Fame aufgelistet sind.

Damit der hiesige Blogger sein Leben dem Schreiben revolutionärer Texte widmen kann ohne zu verhungern, kannst Du ihm hier ein paar Euro Unterstützung zukommen lassen. Er wäre dafür sehr dankbar und würde Dich dann ebenfalls namentlich erwähnen – sofern Du überhaupt willst.