Herzlich willkommen zu Teil 6 und damit dem Finale meiner Artikelreihe zur Energiewende. Solltet ihr die vorherigen Teile noch nicht gelesen haben, ist es vermutlich besser, erst mal dort anzufangen. Ihr findet sie hier. Solltet ihr sie schon gelesen, aber längst vergessen haben, was genau drinstand, kommt jetzt ein kurzer „Was bisher geschah“- Absatz:

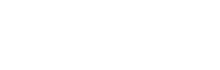

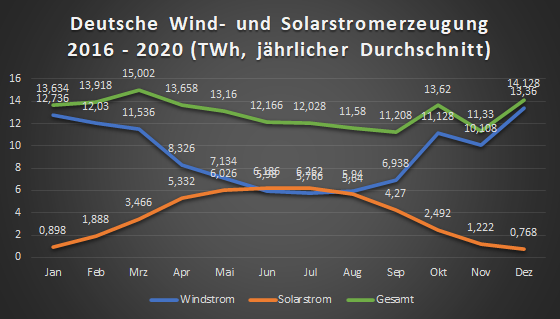

Wir können in Deutschland mit einem Bruchteil der vorhandenen Fläche sehr viel Strom aus Wind und Sonne erzeugen. So viel, dass wir mit der reinen Energiemenge locker die ineffizienten fossilen Energieträger ersetzen können. Wir werden nicht umhin kommen, einen Teil dieser Energie für den späteren Einsatz zu speichern, was technisch aber sowohl kurz- als auch langfristig möglich ist.

Da Deutschland ein dicht besiedeltes Industrieland mit hohem Strom- und Wärmebedarf ist, ist eine solche Umstellung in den meisten anderen Ländern noch einfacher. Wir könnten dann in einer Welt ohne sich verschärfende Klimakrise leben, zudem hätten wir sauberere Luft, ruhigere Städte und müssten keine historischen Kirchen abreißen, weil unter ihnen Kohleadern verlaufen. Klingt ja erst mal ganz toll, aber was ist mit den Nachteilen? Halten unsere Netze das aus? Wie viele Rohstoffe verbraucht das? Und wie wollen wir das alles finanzieren?

Fangen wir mit dem Thema an, das reihenweise Goldmedaillen abräumen würde, wenn Menschen langweilen olympisch wäre: Dem Netzausbau. Solltet ihr mal bei einem ersten Date merken, dass das absolut nichts werden kann, dann erzählt Eurem Gegenüber 15 Minuten lang möglichst enthusiastisch davon, wie im örtlichen E-Werk jetzt der neue Hochspannungstrafo installiert wurde. Spart nicht mit Details, zeigt Fotos von den Bauteilen und sagt Sachen wie „Sind die Kupferspulen nicht schön?“ oder tragt euer selbstgeschriebenes Gedicht „Ode an den Strommast“ vor. Ihr seid dann bald wieder allein und könnt den Rest des Abends Herr der Ringe lesen (dankt mir später).

Dabei ist die Grundlage eigentlich recht spannend, denn seit Einführung elektrischen Stroms war das Prinzip nun mal Folgendes: Es gibt ein paar große Kraftwerke im Land und wer Strom braucht, der muss ihn bei denen kaufen. Klingt zugegeben ziemlich lässig – zumindest wenn euch zufällig eins dieser Kraftwerke gehört, das gibt Spielraum für die ein oder andere Monetenschlacht mit der Familie. Gehört euch aber kein Kraftwerk, dann nehmt ihr an der Monetenschlacht nur indirekt teil: Sie wird mit eurer hart verdienten Kohle veranstaltet.

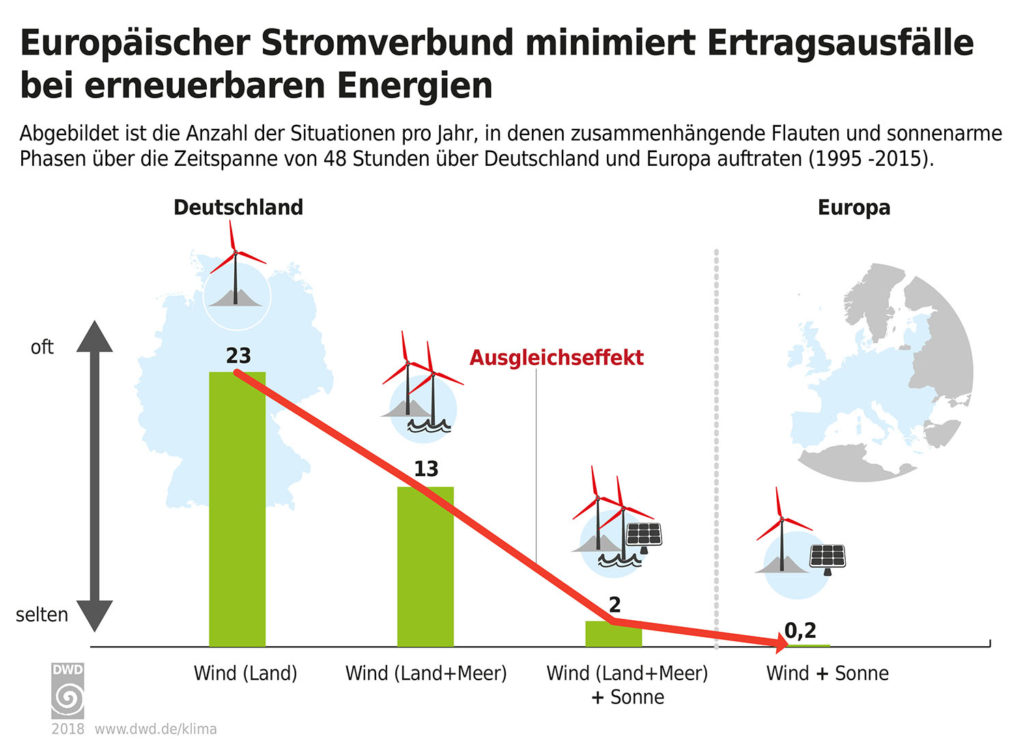

Unsere bereits begonnene Energiewende kehrt diese Verhältnisse nun radikal um: Während früher nur ein paar hundert Kraftwerke unseren gesamten Strom erzeugten, sind an dieser Aufgabe jetzt zusätzlich ein paar tausend Biogas-Kleinkraftwerke, ca. 30.000 Windenergieanlagen und 1,5 Millionen Solaranlagen beteiligt. Gingen unsere Netze also früher einer ziemlich monotonen Arbeit nach, indem sie den Strom von ein paar hundert Orten in die gesamte Republik schaufelten, kommt dieser nun von bis zu Millionen verschiedener Orte und muss je nach Wetterlage ganz unterschiedlich verteilt werden.

Außerdem gibt es in Zukunft noch eine deutlich wachsende Anzahl von Verbrauchern, denn wir wollen ja auch mit Strom Auto fahren, mit Strom heizen und einen Teil davon für später speichern. Die berechtigte Frage lautet also: Halten die Netze das aus? Kurze Antwort: Jein. Lange Antwort: Je nach Konzentration von Stromverbrauchern und Kraftwerken an einzelnen Orten werden besonders die Verteilnetze verschieden große Updates brauchen und solange keine extrem großzügige, gute Fee auftaucht, wird das auch Geld kosten.

Es gibt aber einen Weg, diese Kosten nicht komplett ausufern zu lassen: Strom im Idealfall dort erzeugen, wo er gebraucht wird. Das mag profan klingen, ist aber aufgrund der Historie unseres Stromnetzes alles andere als selbstverständlich. In Deutschland ist es so geregelt, dass der Großhandelspreis für Strom überall derselbe ist – dementsprechend unerheblich war für die Standortwahl von Unternehmen bislang, wo er eigentlich herkommt. Dieses Konzept wird manchmal auch etwas spöttisch „Kupferplatte“ genannt, weil in ihrer nicht wirklich der Realität entsprechenden Logik ganz Deutschland wie ein einziger, riesiger Stromleiter funktioniert. Nach ihm ist es dann relativ egal ist, wo auf dieser Platte ich nun ein Gaskraftwerk und wo eine Google-Serverfarm hinpflanze, der Strom wird schon den Weg vom einen zum anderen finden.

Besonders heftige Kritik an der Energiewende wird ja gerne garniert mit dem Ausspruch „Höhö, der Strom kommt ja aus der Steckdose, höhö“, was insofern unfreiwillig komisch ist, dass genau dieser Gedanke eigentlich viel eher unserem aktuellen System zu Grunde liegt. Damit Windstrom aus Niedersachsen aber die Maschinen eines bayerischen Aluminiumherstellers betreibt (eine sehr stromhungrige Branche), sind entsprechende Leitungen nötig, in der Presse auch gerne „Stromtrassen“ genannt. Eine davon soll nach Fertigstellung aus zwei 12 Zentimeter dicken, 700 Kilometer langen Kabeln bestehen, die von Brunsbüttel bis Heilbronn führen und auf den Namen „Suedlink“ hören.

Ich weiß, so ein Hochspannungskabel klingt nach einem wirklich kreativen Geschenk zum Hochzeitstag, aber solltet ihr das in die engere Wahl nehmen, dann bittet schon mal um einen Gehaltsvorschuss: Die Investitionskosten werden auf 10 Milliarden Euro geschätzt. Diese Kabel können zusammen 4 Gigawatt übertragen, vornehmlich Windstrom aus dem Norden in den Süden.

Das ist schon ganz ordentlich, bei voller Auslastung könnte man damit 3 DeLoreans aus Zurück in die Zukunft gleichzeitig ins Jahr 1985 zurückschicken (lustig, dass Marty McFly nicht weiß, was ein Gigawatt ist). Oder vielleicht etwas plastischer: Die besten Supercharger von Tesla können Spitzenladeraten von 250 Kilowatt liefern – Suedlink könnte also 16.000 solcher extrem schnellen Ladevorgänge gleichzeitig ermöglichen (alternativ wären 350.000 gleichzeitige Ladevorgänge mit alltäglichen Ladezeiten drin).

Klingt erst mal fluffig, ist aber eben nicht ganz billig: Der Transport einer Kilowattstunde aus dem Norden nach Bayern kostet damit mehrere Cent (der genaue Wert hängt stark an der schlecht vorhersehbaren Lebensdauer der Trasse (Seite 48) – eine Kilowattstunde Windstrom kostet in Deutschland aber ohnehin nur 4 bis 8 Cent in der Erzeugung. Eine Windkraftanlage in Bayern kann das örtliche Aluminiumwerk also in vielen Fällen mit günstigerem Strom beliefern als eine an der Nordsee, selbst wenn an ihrem Standort eigentlich weniger Wind weht.

Es stellt sich ein bisschen so wie bei der Gießkannenmetapher bei den Stromspeichern dar (vergleiche Teil 5): Direkt den Strom verbrauchen, der vor Ort erzeugt wurde, entspricht einer Gießkanne voller Wasser. Sollte die nicht reichen, habe ich noch Suedlink, meinen löchrigen Gartenschlauch als Backup, den ich aber aus Kostengründen nur einsetzen sollte, wenn es nicht anders geht. Es würde sich also lohnen, wenn große Stromverbraucher sich zumindest ein paar dieser Gießkannen zulegen würden, was mich zu einem Mann führt, der diese Umstände konsequenter beherzigt hat als die meisten:

Es war einmal ein Bäckermeister aus Haan im Königreich Nordrhein-Westfalen. Er wohnte mit seiner Frau und seinen Kindern im Fürstentum Essen, backte die leckersten Brötchen im ganzen Königreich und fing im Jahr 2010 an, sich über den Strom- und Gasverbrauch seines Gehöfts Gedanken zu machen. In der Folge baute er eine große Photovoltaikanlage auf das Dach der Bäckerei, erzeugte aus alten Broten Strom mittels eines Biomassekessels und wollte die frischen Brote am liebsten emissionsfrei mit seinem Sonnenstrom ausliefern.

Tesla war zu diesem Zeitpunkt allerdings noch ein vielerorts belächeltes Startup, in dessen einzige Modelle nicht sonderlich viele Brötchen passten und der Umbau eines Diesel-Transporters in einen E-Lieferwagen kostete noch schlappe 80.000 Euro. Bäckermeister Schüren ließ sich nicht entmutigen und schrieb kurzerhand selbst ein Lastenheft für vollelektrische Lieferwagen, versiegelte dieses und schickte es an Automobilhersteller. Leider kapierten die alle nicht, dass schon bald nicht nur der fleißige Bäckermeister, sondern auch der Schmied, die Köhlerin und der Kupferstecher nach so einem Gefährt Ausschau halten werden und dieses ganze Geschäft an eine Tochterfirma der Deutschen Post verlieren werden (Quelle ebenfalls der Wiwo-Artikel).

Diese Firma nannte sich Streetscooter und mit ihrer Hilfe konnte Bäckermeister Schüren seine Brötchen nun mit Sonnenstrom ausliefern. Er war von diesem Umstand berechtigterweise so begeistert, dass er sich fortan der Aufgabe verschrieb, all den anderen Menschen im Land den Transport via Sonnenstrom näherzubringen, so dass er heute Europas größte E-Auto-Raststätte betreibt. Diese befindet sich am Autobahnkreuz Hilden, wo ich (wirklich) zufällig im Juli 2020 auf dem Weg an die Ostsee ein geliehenes Model S aufgeladen habe. Versprühte der Ort damals noch nicht so viel Charme:

Hat sich das Bild heute ziemlich gewandelt:

Hier stehen über 100 Ladesäulen zur Verfügung, darunter auch 12 Tesla-Supercharger der dritten Generation und Fastned-Schnellladestationen, mögliche Spitzenleistung: 250 und 300 Kilowatt. Die Frage, die sich den meisten Menschen (auch mir) intuitiv stellte: Bricht nicht das örtliche Stromnetz zusammen, wenn hier an allen Plätzen gleichzeitig geladen wird?

Beantworten musste diese Frage Daniel Heuberger, Chef der Netzsparte der Stadtwerke Hilden. Damit ein lokales Verteilnetz so große Strommengen bewältigen kann, muss es im Zweifelsfall mit Höchstspannung arbeiten – was in diesem Fall den Bau eines kompletten Umspannwerks erfordert hätte und entsprechend teuer geworden wäre.

Die auf dem Bild zu sehenden, großen, schrägen Dachflächen waren aber keine rein ästhetische Entscheidung: Die dort installierten Photovoltaik-Module liefern in der Spitze 700 Kilowatt und füllen bei Überschuss einen 2-Megawattstunden-Batteriepuffer (zum Vergleich: Der Batteriespeicher in Schleswig-Holstein aus Teil 2 speichert 50 Megawattstunden). Für Tageszeiten mit besonders viel Nachfrage kann Roland Schürens E-Tankstelle also mehrere Ladevorgänge aus eigener Kraft versorgen und drosselt die Ladegeschwindigkeit, bevor die aus dem öffentlichen Stromnetz entnommene Strommenge zu hoch wird. Die Lastspitzen des Netzes werden so „geglättet“, mit dem Ergebnis, dass in Hilden erst mal kein Umspannwerk gebaut werden musste. Und so lebten Roland Schüren und seine Familie glücklich bis an ihr Lebensende und luden eine Menge E-Autos mit sehr klimafreundlichem Strom auf.

Das ist einer der Vorteile einer sogenannten dezentralen Energiewende, praktisch dem Gegenentwurf zur Kupferplatte: Anstatt nur die Nordseeküste mit Windkraft zuzustellen hat es mehrere Vorteile, Wind- und Solarkraft gleichmäßiger über das ganze Land zu verteilen, die Energiewende also eher dezentral zu gestalten. Zu diesem Ansatz könnte ich eine eigene Artikelreihe schreiben, daher verlinke ich hier für Interessierte weiterführende Artikel zum Einlesen: Grundlagen, Einschätzungen der führenden Expert:innen auf dem Gebiet, umfassende Forschungsarbeit für lange Abende vor dem Kamin

Strom könnte dann eben nicht mehr überall und zu jeder Zeit dasselbe kosten und damit sowohl Menschen als auch Unternehmen motivieren, ihn dann zu verbrauchen, wenn ohnehin viel vorhanden (und er damit billig) ist. Im Haushalt könnte zum Beispiel die befüllte Waschmaschine dann loslegen, wenn ein mit dem Stromanbieter kommunizierender Sensor ihr grünes Licht gibt. Aber auch manche Unternehmen könnten besonders energieintensive Prozesse auf Zeiten legen, in denen bei ihnen ohnehin viel Strom erzeugt wird.

Das bedeutet nun nicht, dass wir unsere Netze einfach so lassen können. Im Rahmen einer vollständigen Energiewende wird es sicher auch Engpässe geben, besonders in den 880 lokalen Verteilnetzen, die sich nicht durch so ein Lastenmanagement kompensieren lassen. Ja, die Netzbetreiber werden hier Geld in die Hand nehmen müssen. Der Energieversorger E.On hat für die Wirtschaftswoche berechnet, wie viel sie bei einem kompletten Umstieg auf E-Autos in die Infrastruktur investieren müssten: Bis 2045 ca. 400 Euro pro E-Auto, bezogen auf die E.On Kundschaft bedeutet das fünf Milliarden Euro in 25 Jahren.

Klingt erstmal viel, aber E.On investiert ohnehin eine Milliarde Euro in seine Netze – pro Jahr. Zudem ließe sich auch das per Lastenmanagement verringern, indem das nächtliche Aufladen der Autos staffelt. Wen interessiert es schon, ob die eigene Karre nun zwischen 19 und 23 Uhr oder zwischen 2 und 6 Uhr aufgeladen wird? Das spart nicht nur eine Menge Geld, sondern auch kostbare Ressourcen, solange wir Umspannwerke und Strommasten nicht aus Tannenzapfen und Moos herstellen können, sondern auf diverse Metalle zurückgreifen müssen.

Apropos Ressourcen: Wenn wir wirklich alles umstellen wollen, müssen wir dann nicht den kompletten Planeten umgraben, um an all das Material dafür zu kommen? Dieser Eindruck drängt sich zumindest auf, nachdem man verschiedene Dokumentationen öffentlich-rechtlicher Sender zu diesem Thema gesehen hat. Hätte eine Außerirdische Zugriff auf unsere Facebook-Kommentarspalten, sie könnte schnell den Eindruck gewinnen, dass sämtliche kritischen Elemente der irdischen Rohstoffwirtschaft ausschließlich für E-Autos, Windkraftanlagen und Solarzellen verbraucht werden.

Hätte ich für jedes Mal, dass mir jemand „DU WEIẞt ABER SCHON, DASS DA TOTAL UMWELTSCHÄDLICHES GIFTIGES, VON KINDERN GEFÖRDERTES LITHIUM IN DEN E-AUTOS STECKT???“ geantwortet hat, einen Euro bekommen, ich könnte meine Supporter-Seite offline nehmen. Daran ist mitunter merkwürdig, dass es die Durchschnittsdeutschen vor der Energiewende recht wenig interessierte, wo all ihr Lithium, ihr Kobalt und ihr Nickel herkam. Lange bevor E-Autos nennenswerte Verkaufszahlen erreichten, fand Kobalt, ein Nebenprodukt der Kupfer- und Nickelproduktion, seinen Weg zielsicher in deutsche Konsumgüter: Damit wurden Magnete hergestellt, irgendwelcher Plunder blau gefärbt, Metalle gehärtet und Diesel-Kraftstoffe entschwefelt. Und Deutsche so:

Ja, wenn durch Rohstoffabbau Ökosysteme nachhaltig zerstört oder Menschen ausgebeutet werden, ist das großer Mist. Nun benötigen halt alle Produkte irgendwelche Rohstoffe, die Frage sollte also immer sein: Wie viel ist das im Vergleich zur Alternative? Die meisten Krachbumm-Artikel der deutschen Medienlandschaft würden sich selbst erübrigen, wenn die Autorin bzw. der Autor gezwungen wären, bei Innovationen immer auch den Vergleich zum Status-Quo zu ziehen.

Solange wir weder Kreislaufwirtschaft noch effektives Lieferkettengesetz haben, müssen wir uns leider damit abfinden, dass alle Produkte, auch die für die Energiewende benötigten, Rohstoffe verbrauchen, und dass der Abbau mancher dieser Rohstoffe problembehaftet ist. Nein, das ist alles andere als ideal, aber eben ein Argument für Lieferkettengesetz und Kreislaufwirtschaft, nicht gegen Windkraftanlagen oder E-Autos, denn bei den Rohstoffen für die Fossilwirtschaft ist das Problem noch größer.

Erdöl-Autos gibt es seit über 100 Jahren, trotzdem wirkt das Recyclingkonzept nicht so wirklich zu Ende gedacht: Die Blei-Batterien werden von nigerianischen Jugendlichen ohne Schutzkleidung auseinandergesägt, die Folgen sind dramatisch. Für Displays, Zündkerzen und Katalysatoren werden seltene Erden und andere kritische Metalle benötigt und der größte Rohstoffeinsatz, das Erdöl, verursacht gigantische Umweltzerstörungen und wird beim Verbrennen einfach in unserer Atmosphäre verklappt – mit den bekannten Auswirkungen.

Bei den neuen Energien passiert indes eine Menge: Lithium-Ionen-Batterien können heute schon zu einem hohen Grad recycelt werden, und das, obwohl es dafür noch gar keinen nennenswerten Markt gibt, da die meisten E-Autos einfach noch nicht alt genug sind und die Batterien sehr hohe Lebensdauern haben. Die kommende Generation wird zudem voraussichtlich ganz ohne Kobalt auskommen, eine höhere Energiedichte haben und damit weniger Material / Kilowattstunde benötigen (vergleiche Teil 4). Es gibt übrigens auch in Deutschland Lithium: Zwischen Frankfurt und Basel liegt die vermutlich größte Lithium-Quelle Europas, der Abbau kann in bereits bestehenden Geothermie-Anlagen integriert werden.

Auch bei Windkraftanlagen hält sich das Gerücht, diese seien am Ende kompletter Sondermüll und ein riesiges Umweltproblem, weil irgendwelche dubiosen Typen in Wyoming mal alte Rotorblätter im Boden vergraben haben und dieses Bild seitdem um die Welt geht. Diese „Entsorgungs“-Methode ist in Deutschland seit 2005 verboten, während Siemens-Gamesa gerade die erste Windkraftanlage installiert, deren Rotoren recyclebar sein werden, indem eine neue Art von Kunstharz verwendet wird.

Ja, wenn wir unsere Energieversorgung auf Erneuerbare umstellen, dann müssen wir mit den Rohstoffen sorgsam umgehen, keine Frage. Was ich bei der Frage immer etwas vermisse, ist der Vergleich mit dem Status-Quo: Wie viele Rohstoffe verbraucht denn fossile Stromerzeugung aktuell? Vergleiche ich eine moderne Windkraftanlage mit Kohleverstromung sieht das folgendermaßen aus:

Das ist eine Enercon E-126 -Anlage:

Sie erzeugt im Jahr um die 20 Gigawattstunden Strom und wiegt 7.000 Tonnen, davon entfallen ca. 95% auf Beton und Stahl, der Rest sind Verbundmaterialien und die Komponenten für Generator und Stromanschluss etc.

Ja, so eine Anlage sollte euch nicht auf den Fuß fallen, wenn ihr noch eine Karriere im Profi-Volleyball plant, aber sind 7.000 Tonnen nun viel oder wenig? Vergleichen wir dafür einfach mal, wie viel Kohle ein Kohlekraftwerk verbrennen muss, um dieselbe Strommenge zu erzeugen. Ein Kilo Braunkohle hat einen Brennwert von 7,7 Kilowattstunden, beim Verbrennen in einem Braunkohlekraftwerk geht aber ein Teil der Energie verloren. Mit 40% Wirkungsgrad bekommen wir also noch 3,1 Kilowattstunden pro Kilo Braunkohle raus. Um den Jahresertrag unseres Beispiel-Windrads von 20 Gigawattstunden zu erzielen, muss das Kohlekraftwerk ungefähr 6.450 Tonnen Kohle verbrennen, also schon fast so viel wie das ganze Windrad wiegt.

Der Witz ist jetzt, dass sich so eine Windkraftanlage ja nicht nach einem Jahr spontan in Luft auflöst, sondern in der Regel mindestens 20 Jahre lang Wind in Strom verwandelt. Um sie über diese gesamte Lebensdauer zu ersetzen, muss ein durchschnittliches deutsches Braunkohlekraftwerk also 130.000 Tonnen Kohle verbrennen, das entspricht in etwa dem 19-fachen der Windrad-Masse. Zudem werden die meisten Komponenten der Anlagen bereits heute recycelt: Stahl und sonstige Metalle werden zerteilt und an den Schrotthandel verkauft, der Beton wird zu Betonsplitt und Brechsand zerkleinert und kann dann im Straßen- und Wegebau genutzt werden.

Die 130.000 Tonnen Kohle hingegen nerven noch eine gefühlte Ewigkeit in der Atmosphäre herum und fallen dort unseren Kindern und Enkeln auf den Wecker. Auch Photovoltaik-Module haben immer bessere Recycling-Quoten bzw. gibt es erste Firmen, die gebrauchte Solarmodule wieder aufbereiten, so dass diese weiter genutzt werden können.

Zwischenfazit: Ja, auch Erneuerbare verbrauchen Rohstoffe, aber eben viel weniger. Das entlässt uns nicht aus der Verantwortung, Lösungen zu finden, so dass alle Bereiche sorgsam mit den planetaren Ressourcen umgehen. Die Energiewende abzulehnen, weil sie so viele Rohstoffe benötigt, ist aber ähnlich zielführend als würde jemand bei einsetzendem Regen aus Angst, dass sein Portemonnaie nass wird, in den Fluss springen.

Letzter Teil: Was kostet uns eine Energiewende?

Das ist einerseits eine sehr berechtigte, andererseits aber auch recht irreführend gestellte Frage, denn durch diese Formulierung bekommen viele Menschen den Eindruck, nur Wind- und Solarkraftwerke kosteten Geld, während Kohle- und Kern- und Gaskraftwerke ja ohnehin schon in der Gegend herumstehen und von einer Schar Hauselfen betrieben werden. Nun ist die Realität aber folgende:

Solltet ihr nicht ungeheures Glück haben und ein Kohlekraftwerk in der örtlichen Free-Your-Stuff-Gruppe auftreiben können, dann kostet so eine Anlage einen ganzen Batzen Geld. Für den berühmt-berüchtigten Kohlekraftwerksblock Datteln 4 liegen die Baukosten zum Beispiel bei 1,5 Milliarden Euro. Musste jetzt im Wahlkampf irgendwer vor der Kamera beantworten, warum das so viel Geld kostet? Nein, ist doch klar, für den Strom natürlich. Was für eine doofe Frage!

Okay, aber warum müssen Politikerinnen und Politiker in diversen Sendungen zur Bundestagswahl dann immer wieder die Frage beantworten, mit welchem Geld denn die Energiewende bezahlt werden soll? „Wie teuer wird die Energiewende für uns?“ ist ein beliebter Aufmacher, um sie in Erklärungsnot zu bringen, während in keiner der vielen Talkshows die lieben Fossil-Onkels gefragt werden, mit welchem Geld denn all der fossile Strom bereitgestellt werden soll.

Und wieso fragen die dann nicht gleichzeitig nach dem Nutzen? Klar, wenn ich mir immer nur die Kosten angucke, dann kann ich damit ja irgendwie jede Investition als vollkommen sinnlos einordnen. „Eine Toilette mit Wasserspülung? Pah, das kostet inkl. Anschluss an die Kanalisation doch tausende Euro“ könnte man sagen, aber dann sitzt man halt auch ständig auf einem zugigen, wenig stimulierenden Plumpsklo im Garten herum, und kann da sein gespartes Geld zählen – will das irgendwer wirklich?

Die Bundesregierung setzt Investitionen für die Energiewende von insgesamt 550 Milliarden Euro an. Nun scheint die Bundesregierung hier aktuell noch auf göttliche Hilfe zu hoffen oder setzt darauf, dass CO2-Moleküle ab dem kommenden Jahr anders mit Wärmestrahlung wechselwirken als die letzten 13,8 Milliarden Jahre, deswegen würde ich jetzt um es richtig pessimistisch zu rechnen das doppelte ansetzen. Bei ambitioniertem Ausbau in nur 10 Jahren wären das 110 Milliarden Euro pro Jahr.

Ja, das klingt erst mal nicht nach einem Schnäppchen, aber was kostet denn fossiler Strom? im Jahr 2019 haben wir allein für Rohöl- und Erdgasimporte 63 Milliarden Euro bezahlt, für Steinkohleimporte zahlen wir aktuell 2,6 Milliarden Euro pro Jahr und der Braunkohleabbau wird mit Hilfen und Steuervergünstigungen in Milliardenhöhe querfinanziert. Das bräuchten wir in Zukunft alles nicht und könnten diese gigantischen Beträge komplett einsparen, und da sind noch keine Kosten für den Bau von Kraftwerken, Pipelines, Raffinerien etc. berücksichtigt. Zudem läge die Wertschöpfung dann im Land, anstatt vergoldete Protzkarren saudischer Prinzen zu finanzieren.

Diese Rechnung ist aber auch aus einem anderen Grund unvollständig: Einen großen Teil der Kosten bezahlen wir aktuell ja gar nicht, sondern überlassen ihn unseren Kindern als sauteures Vermächtnis in Form von Klimafolgekosten. Allein die Flutkatastrophe dieses Jahr kostet uns Steuerzahlerinnen und Steuerzahler voraussichtlich 30 Milliarden Euro. Ich weiß, es ist nicht belegbar, ob die Flutkatastrophe 2021 vom Klimawandel ausgelöst wurde, aber eine weitere Erwärmung macht solche Ereignisse deutlich wahrscheinlicher und wird mehr solcher Kosten verursachen. Mit 30 Milliarden Euro kann man eine Menge Windkraftanlagen installieren, just saying.

Wir benehmen uns aktuell so, als würden wir mit der Familie ins Restaurant gehen, dort fürstlich speisen, am Ende zahlen wir aber nur die Hälfte und stellen für die andere Hälfte einen Schuldschein auf unsere Kinder aus. Dann streicheln wir ihnen über den Kopf und sagen „Na, das war jetzt aber lecker, was? Herr Ober, wir nehmen noch eine Runde Champagner!“ Die energiebedingten Emissionen lagen im Jahr 2019 bei 662 Megatonnen CO2. Selbst bei optimistischen Klimafolgekosten von 200 Euro pro Tonne CO2 entspricht das Klimafolgekosten von 132 Milliarden Euro (!). Nur für das Jahr 2019. Der Begriff „schwarze null“ wirkt vor diesem Hintergrund fast schon zynisch.

Und das sind keine nebulösen Fantasiezahlen, das werden die Generationen nach uns bezahlen müssen für Reparaturen, Lebensmittel, Gegenmaßnahmen, Versicherungsbeiträge und vieles mehr. Sagen nicht irgendwelche bekifften Hippies, sondern erläutert zum Beispiel Frank Best, Professor für BWL an der Uni Konstanz hier sehr anschaulich. Selbst mit dieser echt großzügigen Rechnung kostet uns die Verhinderung der Energiewende doppelt so viel, als wenn wir jedes Jahr 100 Milliarden Euro dafür in die Hand nehmen.

Hinzu kommen noch die zehntausenden verlorengegangenen Jobs und die Schwächung des ganzen Wirtschaftsstandorts, wenn wir hier Firmen im zentralen Energiesektor der Zukunft pleite gehen lassen. Allein die USA wollen im PV-Sektor 1,5 Millionen neue Jobs schaffen, dann liefern die in Zukunft halt Solarmodule in alle Welt. Wenn also jemand sagt, eine Energiewende sei zu teuer, ist das im Grunde eine massive Diskriminierung junger und ungeborener Menschen, auf deren Kosten er/sie aktuell lebt.

Fazit: Die Energiewende scheitert nicht an der Technik. Wir können klimaneutral genug Energie erzeugen und auch speichern. Wir können auch unsere Netze entsprechend ausbauen, sie verbraucht weniger Rohstoffe als fossile Technik und kommt uns viel günstiger als ein Festhalten am alten System.

Was uns dafür aktuell fehlt: Politischer Wille und die Weitsicht, dieses Jahrhundertprojekt endlich mit dem nötigen Ernst anzugehen. In diesem Sinne kann ich nur raten, am übernächsten Sonntag Menschen zu wählen, die das verstanden haben.

_____________________________________________________________________________

Dieser Text wäre nicht zu Stande gekommen, wenn mich nicht viele großzügige Menschen unterstützen würden, die zum Dank dafür in meiner Hall of Fame aufgelistet sind.

Damit der hiesige Blogger sein Leben dem Schreiben revolutionärer Texte widmen kann ohne zu verhungern, kannst Du ihm hier ein paar Euro Unterstützung zukommen lassen. Er wäre dafür sehr dankbar und würde Dich dann ebenfalls namentlich erwähnen – sofern Du überhaupt willst.