Herzlich willkommen zu Teil 5 meiner Artikelreihe zur Energiewende. Solltet ihr die vorherigen Teile noch nicht gelesen haben, ist es vermutlich besser, erst mal dort anzufangen. Ihr findet sie hier. Solltet ihr sie schon gelesen, aber längst vergessen haben, was genau drinstand, kommt jetzt ein kurzer „Was bisher geschah“- Absatz:

Wir können in Deutschland mit einem Bruchteil der vorhandenen Fläche sehr viel Strom aus Wind und Sonne erzeugen. So viel, dass wir mit der reinen Energiemenge locker die ineffizienten fossilen Energieträger ersetzen können. Leider kommt diese Energie nicht genau in den Zeiträumen bei uns an, in denen wir sie auch benötigen – wir werden also nicht umhin kommen, einen Teil dieser Energie für den späteren Einsatz zu speichern. Im letzten Teil ging es um Speicher, die Schwankungen innerhalb eines oder weniger Tage ausgleichen können – Batterien, Pumpspeicher und solche Dinge.

Das Ergebnis war, dass wir für diese kurzfristigen Schwankungen jetzt schon einige Optionen haben und die Zukunft noch einige Sensationen in dieser Richtung bereithalten könnte. Die große Frage ist nun aber: Was ist mit langfristigen Speichern*? Ausgerechnet im Winter, wenn die Sonne eine ferne Erinnerung an schöne Augusttage ist und uns bei der Stromerzeugung im Stich lässt, brauchen wir ja besonders viel Energie, um zumindest unsere Wohnungen auf Wohlfühltemperatur zu bekommen.

*Die vorgestellten Flüssigsalzspeicher im letzten Teil könnten die Wärme theoretisch auch über Monate vorhalten, aber praktisch wäre das wohl eine recht teure Angelegenheit.

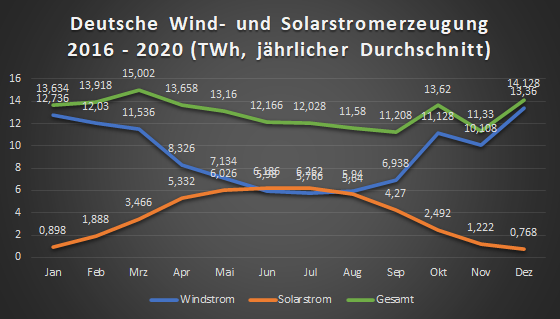

Wie unpraktisch ist dieser Kontinent eigentlich designt, dass ausgerechnet dann unser Energiebedarf in die Höhe schnellt, wenn so wenig Sonne scheint? Okay, bevor ihr Europa jetzt bei Google Maps mit nur einem Stern bewertet wie dieser Typ, der das mit dem Pazifik gemacht hat: Dafür haben wir im Winter mehr Windstrom. Viel mehr. Wenn wir uns die Stromerzeugung der Jahre 2016 bis 2020 angucken, dann waren die Monate des jeweiligen Jahres, in denen der meiste Wind- und Solarstrom zusammen erzeugt wurde folgende: Februar 2016, Dezember 2017, Januar 2018, März 2019, Februar 2020.

Unerwartet, nicht wahr? Es gibt im Internet hunderte Foreneinträge, Sharepics und Kommentare, die darauf anspielen, dass eine Versorgung mit Erneuerbaren allein schon daran scheitern muss, dass im Winter ja weniger Sonne scheint. Die Verfasser:innen scheinen sich nicht die Mühe gemacht zu haben, ihre Behauptungen mit den öffentlich einsehbaren Daten der deutschen Stromerzeugung abzugleichen, denn da ergibt sich ein anderes Bild: Den meisten klimaneutralen Strom erzeugen wir in den Monaten Oktober bis März, hier mal über die Jahre 2016 bis 2020 kumuliert:

Ist das nicht phänomenal? Die Kurven aus Wind- und Sonne ergeben zusammengerechnet eine viel gleichmäßigere Erzeugungslinie. Gerade so, als hätte eine wohlmeinende Schöpfergöttin Sonneneinstrahlung und Windaufkommen extra für uns so eingerichtet, als sie den Planeten in Auftrag gab (Oder machen Göttinnen so was noch selbst anstatt es outzusourcen?). Und was macht ihre begriffsstutzige Gefolgschaft? Kohle verbrennen, wie undankbar…

Ärgerlicherweise sind Menschenkörper auf ein irrwitzig enges Temperaturspektrum angewiesen und fangen mit entnervend lautem Gejammere an, wenn sie unter 15 Grad Celsius fällt. Selbst wenn Wind- und Solarstrom also recht gleichmäßig Strom ins Netz speisen, so verbrauchen ein paar Millionen Homo Sapiens im Winter schlicht mehr davon. Womöglich hat die Schöpfergöttin beim Design unserer Spezies nicht richtig aufgepasst und mit einem heftigen Ambrosiakater aus Versehen die Checkbox bei „Winterfell“ weggeklickt. Welche Säugetiere laufen denn schon von Natur aus mit nackter Haut rum? Eigentlich nur Menschen und Nacktmulle, ist halt schon mega-unpraktisch. Danke für gar nichts!

Gut, anstatt einem eigenen Fell haben wir jetzt halt beheizte Höhlen und brauchen im Winter entsprechend mehr Energie. Wenn wir Wind- und Solarenergie so ausbauen wie in den vorherigen Teilen skizziert, dann haben wir immerhin schon mal Zugriff auf die Strommenge, die wir insgesamt fürs ganze Jahr brauchen. Aufgrund unserer kälteempfindlichen Körper wird es aber besonders im Winter ein paar Tage geben, an denen der Strom nicht ausreicht, während wir im Sommer manchmal nicht wissen werden, wohin mit dem Zeug.

Wäre es daher nicht großartig, wenn wir die nach menschlichen Maßstäben unendliche Energie der Sonne, die uns im Sommer vor lauter Kraft die Farbe aus den Fassaden bleicht, mit in den Winter nehmen könnten? Ja, wäre es. Nein, ist es! Das Konzept nennt sich „Saisonaler Wärmespeicher“ und wird bei unseren Nachbarn in Dänemark bereits mit zunehmender Begeisterung eingesetzt.

Das funktioniert so: Anstatt mit einer Photovoltaik-Zelle Strom aus Sonnenlicht zu erzeugen, werden Solarkollektoren genutzt, die sich bei auftreffender Sonnenstrahlung direkt erwärmen. Ja, das funktioniert auch in einem Sommer mit Wetterlagen, die nicht gerade zum Campen einladen, denn auch an Tagen ohne blauen Himmel und überfüllte Schwimmbäder liegt die Strahlungsstärke des diffusen Sonnenlichts noch bei 60 Prozent (deswegen könnt ihr auch bei bewölktem Himmel einen Sonnenbrand bekommen).

Unter den Solarkollektoren strömt eine Flüssigkeit durch ein paar Rohre und erwärmt so einen Wasserspeicher. Das gibt es im kleinen Maßstab für einzelne Häuser oder aber im großen Maßstab, und da wird es richtig interessant: In Jütland steht seit fünf Jahren eine Anlage, in der über den Sommer 203.000 Kubikmeter Wasser in einem gut isolierten Becken erwärmt werden:

Das entspricht dem Volumen von 65 olympischen Schwimmbecken. Im September ist das Wasser an der Oberseite des unterirdischen und gut isolierten Beckens dann auf 80 bis 90 Grad Celsius erhitzt und kann diese gespeicherte Wärme über den gesamten Winter an die angrenzenden Haushalte in einem Fernwärmenetz abgeben. Das ist ein Weg, Wärme über Monate effektiv zu speichern. Es gibt noch mehr, aber dieser hier erreicht Wirkungsgrade von 90 bis 98 Prozent, es geht also kaum Energie verloren.

Aber was ist mit Strom? Nun, unsere Kraftwerke erzeugen natürlich auch im Winter Strom. Wie schon weiter oben erläutert, weht der Wind im Winter stärker und so steigt auch der Stromertrag aus der Windkraft in dieser Zeit. Es wird also grundsätzlich eine Menge Tage geben, an denen wir mit direkt erzeugten Strom + Kurzzeitspeichern locker über die Runden kommen. Aber was machen wir an den wenigen Tagen, an denen der Wind nicht dem Plan der Schöpfergöttin folgt und für mehrere Tage ausbleibt, so dass auch die Kurzzeitspeicher irgendwann leer sind?

Einer der am häufigsten genannten und in meinen Augen plausibelsten Ansätze hierzu ist, dass wir mit einem Teil des Überschussstroms Gas herstellen (nennt sich daher auch “Power to Gas”) und dann einfach dieses Gas anstatt des Stroms speichern. Gas ist im Gegensatz zu diesen nervös in der Gegend herumflitzenden Elektronen ja ein eher bodenständiger Energieträger – lässt sich in Flaschen und albernen Spongebob-Ballons abfüllen, harrt monatelang in Lagerstätten aus und ist vielseitig einsetzbar.

Die Idee, mit Hilfe von Strom Gas herzustellen, ist nun beileibe nichts neues. Kaum hatte Alessandro Volta (der überaus smarte Typ, nach dem die Einheit “Volt” benannt ist) im Jahr 1800 die erste leistungsfähige Batterie erfunden, machten sich seine Kollegen nur ein Jahr später daran, Wasser mit Hilfe von Strom in Wasserstoff und Sauerstoff auftrennen – die Elektrolyse war erfunden. 102 Jahre später fand ein gewisser Paul Sabatier heraus, wie man in einem weiteren Schritt aus dem Wasserstoff Methan herstellt und erfand somit die Methanisierung.

Methan wiederum ist neben seiner unrühmlichen Rolle in den Ausscheidungen von Kühen auch der Hauptbestandteil von Erdgas. Man könnte auch sagen: Methan IST Erdgas, nur halt nicht aus der Erde, sondern in unserem Fall aus der Methanisierung. Wir können damit wie mit dem fossilen Gas Heizungen und Erdgas-PKW betreiben, oder aber *hörbares Einatmen* daraus in einem Gaskraftwerk wieder Strom machen!

Aber halt, entsteht beim Verbrennen dieses Gases dann nicht auch wieder CO2? Wieso sollte das nicht genauso klimaschädlich sein wie das Verbrennen von Erdgas mit Gerhard Schröders Konterfei auf dem Werbeprospekt? Weil wir uns das CO2 erst aus der Atmosphäre schnappen und dann beim Verbrennen wieder entlassen. Der wunderbare Klaus vom YouTube-Kanal „Joul“ hat das hier schön visualisiert:

Rezept für Methan-Cupcakes: Man nehme eine handelsübliche Atmosphäre, entnehme ihr 4 Wasserstoffmoleküle (H2) und ein CO2-Molekül, vermenge das ganze mit einem Stabmixer zu einem gleichmäßigen Gas, stelle es so bei 300 Grad in den vorgeheizten Backofen (Bei Umluft nur 280 Grad) und wenn alles klappt werden daraus ein Methan-Molekül (CH4) und 2 Wasser-Moleküle (H2O) jetzt nur noch abschmecken und mit Schokostreuseln garnieren und fertig ist das Methan.

Wenn ich dieses Methan nun wieder verbrenne, entsteht dabei exakt so viel CO2, wie zuvor bei der Methanisierung aus der Umgebungsluft stibitzt wurde. Der gesamte Vorgang erhöht die CO2-Menge der Atmosphäre also nicht. Solltet ihr euch dennoch wundern, weil Methan doch als “Klimakiller” gilt: Das tut es nur bezogen auf seine Wirkung, wenn es einfach so in die Atmosphäre entweicht, ohne verbrannt zu werden, z.B. als Flatulenz oder Rülpser einer Kuh.

Und nun das Sahnehäubchen: Methan können wir exzellent in unserem Erdgasnetz aufbewahren, bzw. genau das tun wir seit Jahrzehnten. Ja, wir haben ein Erdgasnetz, und es ist enorm monströs. Schon lustig, wie wenig Gedanken man sich darüber macht, solange der eigene Hintern im Winter schön warm bleibt. Daher für alle, denen das bislang genauso egal war wie mir, das sind nur die Fernleitungen dieses Netzes:

Hinzu kommt noch eine Vielzahl engmaschigerer Verteilnetze, die sinnvollerweise bis in unsere Häuser führen und die Karte vermutlich ziemlich unleserlich gemacht hätten, wollte man sie alle einzeichnen: Zusammen ist das komplette Netz 511.000 Kilometer lang (unsere Autobahnen kommen “nur” auf 13.000 Kilometer) und fasst 25 Milliarden Kubikmeter Erdgas. Ja, das ist gigantisch dimensioniert, es wurde mutmaßlich auch mit dem Hintergedanken entworfen, im Notfall russische Lieferstopps abpuffern zu können. Mit diesem Gas können wir nun gewöhnliche Gaskraftwerke betreiben (wie heute auch schon), die uns aus dem Gas wieder Strom machen.

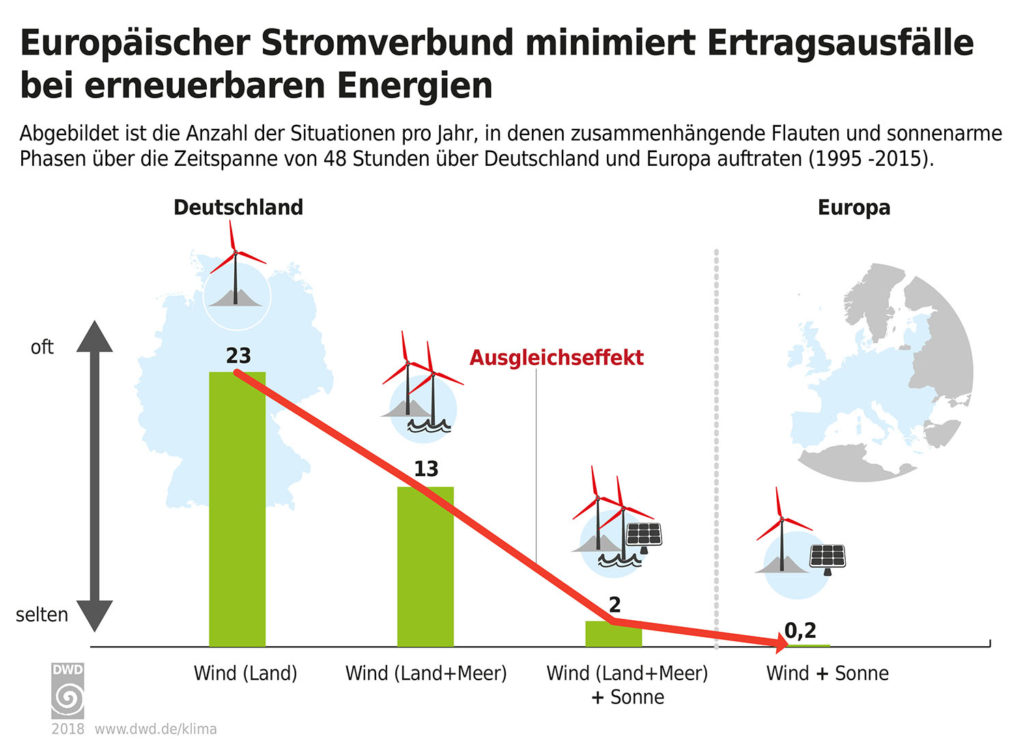

Mit vollem Netzspeicher würde das Gas darin ausreichen, um Deutschland über Monate mit Strom zu versorgen (157 Terawattstunden). Die Menge würde z.B. den kompletten Strombedarf decken, den wir von Juli 2020 bis Oktober 2020 hatten. Nun ist eine komplette viermonatige Windflaute in etwa so wahrscheinlich wie dass Kanye West irgendwann noch mal über das Gesangstalent von Freddie Mercury verfügt (forget it). Der deutsche Wetterdienst hat berechnet, mit wie vielen Situationen tatsächlich zu rechnen ist, in denen über 48 zusammenhängende Stunden kein erneuerbarer Strom erzeugt werden kann:

Setzt ein Land allein auf Windstrom an Land, ist mit 23 solcher Ereignisse pro Jahr zu rechnen. Mit Windstrom an Land und auf See sind es nur noch 13 Ereignisse pro Jahr und im Verbund von On- und Offshore-Windstrom + Solarkraft schrumpft die Zahl dieser Ereignisse auf 2 pro Jahr.

Ja, das klingt fast schon zu einfach. Wieso machen denn alle so ein Gewese um das ganze Thema, wenn wir so einen riesigen Speicher für so winzige Lücken zur Verfügung haben? Weil die Umwandlung von Strom zu Methan und wieder zurück zu Strom einen Nachteil hat: Sie ist recht verlustbehaftet. Für jede Kilowattstunde Strom, die ich mit einem Windrad oder einem PV-Modul erzeuge und dann per Methanisierung speichere, bekomme ich am Ende nur einen Teil wieder zurück.

Stellt euch einfach vor, unsere Energiespeicher wären Wasserbehälter zum Blumen gießen. Unsere Batterien wären dann einfach normale Gießkannen, von deren Inhalt fast das ganze Wasser bei den Blumen ankommt, sofern man einigermaßen nüchtern ist. Der Power-to-Gas-Ansatz hingegen ist wie ein löchriger Gartenschlauch. Super für echt große Mengen Wasser, verteilt aber eben auch eine Menge davon sinnlos im Hof. Zugegeben, nach dem “Sommer” 2021 ist das vermutlich keine sonderlich abschreckende Metapher, aber stellt euch vor, dass das Blumenbeet in der Atacama-Wüste liegt und ihr mit dem Wasser sparsam umgehen müsst, weil jeder Liter teuer bezahlt sein will.

Die vielversprechendsten Projekte stellen einen Wirkungsgrad von 80 Prozent für die Methanisierung in Aussicht und dann wiederum 63 Prozent Wirkungsgrad beim Verstromen dieses Gases. Bedeutet: Wenn euer Windrad 100 kWh Strom erzeugt hat, dann kann die Demonstrationsanlage des HELMETH-Projekts der Uni Karlsruhe damit Methan herstellen, in dem 76 kWh Energie gebunden sind – für den industriellen Maßstab hofft man auf 80 Prozent, also 80 kWh. Die besten Gaskraftwerke Europas machen aus dieser Gasmenge dann wiederum 50 kWh Strom, wir haben also selbst in diesem Idealfall die Hälfte der ursprünglich mal mit dem Windrad gewonnenen Energie verloren.

Genau das ist der Grund, warum wir Energiewende-Nerds immer so auf Kriegsfuß mit Wasserstoff und E-Fuels in PKW stehen: Durch die Umwandlung geht immer sehr viel Energie verloren. Eine sinnvolle Maßgabe wäre daher: Wir versuchen in allen Sektoren so gut es geht mit den Gießkannen zu arbeiten und greifen nur auf den löchrigen Gartenschlauch zurück, wenn es nicht anders geht bzw. konkret in diesem Fall: Wir benutzen nur dann methanisiertes Erdgas als Strompuffer, wenn es in wirklich seltenen Wetterlagen notwendig ist.

Zudem reden wir da ja von einem Zielpunkt in vielen Jahren, an dem das Stromnetz nach dem in dieser Artikelreihe skizzierten Plan ganz anders aussieht als heute. Selbst wenn uns das Wetter in dieser Zukunft mal im Stich lässt, würde der deutlich ausgebaute Kraftwerkspark immer noch etwas Strom erzeugen – zwar nicht genug, aber eben auch nicht null. Als Beispiel für so eine Wetterlage wird gerne der Januar 2017 angeführt: Vom 16.01. bis zum 25.01. dieses Jahres herrschten in weiten Teilen des Landes Nebel und Windstille, flexible Gaskraftwerke mussten für die Erneuerbaren einspringen.

Würde uns diese Wetterlage aber in einem Jahr 2035 ereilen, indem wir unseren Kraftwerkspark auf 1.500 Terawattstunden Wind- und Solarstrom ausgebaut haben, hätten wir schon 6,7 mal so viel Wind- und 8 mal so viel Solarleistung installiert wie 2017. Selbst die wirklich magere Ausbeute des 17.01.2017 hätte dann immerhin knapp die Hälfte des Bedarfs gedeckt. Ab dem 27.01.2017 hätten wir außerdem bereits wieder Überschüsse zur Verfügung gehabt, um diverse Speicher aufzufüllen.

Und selbst diese Rechnung gilt nur, wenn wir die Ambition verfolgen, uns autark und komplett unabhängig von unseren europäischen Nachbarn zu versorgen – aber wollen wir das denn? Wie oben bereits erläutert treten Laut deutschem Wetterdienst 48 Stunden mit ausbleibendem EE-Strom statistisch 2 mal pro Jahr auf – in Deutschland. Dass solche Wetterlagen allerdings den gesamten Kontinent nerven, ist nochmal 10-mal unwahrscheinlicher, gerade mal 0,2 solcher Ereignisse pro Jahr werden geschätzt. Ein europäisches Verbundnetz aus Wind- und Solarkraftwerken könnte also ein paar charmante Vorzüge haben (aber auch Nachteile, dazu mehr in Teil 6).

Während einer Flaute über Deutschland könnte unser Netz mit britischem Wind- und spanischem Sonnenstrom entlastet werden. Sollten wir hingegen ordentlich Überschüsse verzeichnen, können Teile davon in ein wolkenverhangenes Italien exportiert werden und so weiter. Schlägt man so was im Internet vor, lässt Häme nicht lange auf sich warten: “Schnapsidee, dann sind wir ja von Energielieferungen aus anderen Ländern abhängig!” schallt es dann umgehend durch den virtuellen Äther.

No shit, Sherlock. Deutschland von anderen Ländern abhängig, klingt ja wirklich beängstigend! Ich weiß echt nicht, wie oft ich schon vorgeworfen bekommen habe, dass bei uns mal kein Wind weht und wir dann Atomstrom aus Frankreich importieren müssen. Von Leuten, durch deren Heizungstherme russisches Gas fließt, deren Auto mit kasachischem Erdöl fährt und für deren Strommix australische Steinkohle verbrannt wird (dazu mehr in Teil 6).

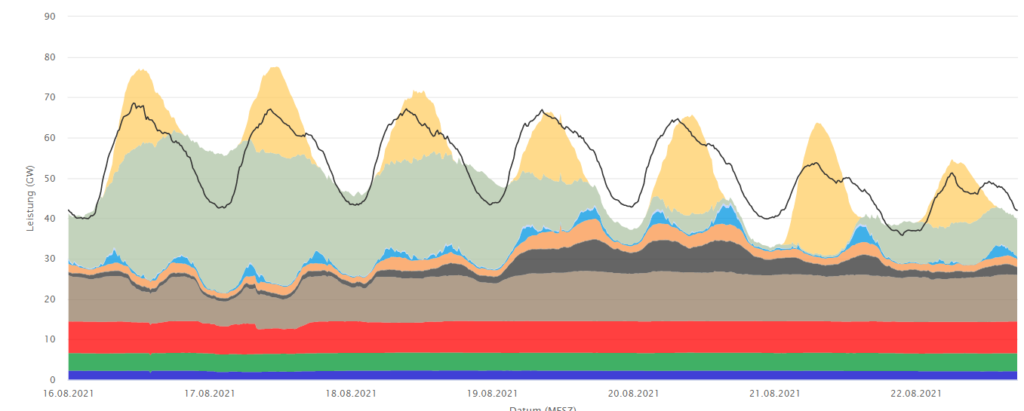

Und was ist eigentlich mit unserem Strom aus Biomasse? So zuverlässig wie das Erscheinen von Weihnachtsgebäck im spätsommerlichen Supermarktregalen speisen unsere verstromten Bioabfälle und Energiepflanzen rund um die Uhr ca. 4,6 Gigawatt ins Netz. Das hier ist die Stromerzeugung der vorletzten Woche, unser Biomassestrom ist der recht stoisch wirkende grüne Balken:

Nettostromerzeugung in Deutschland in Woche 33 / 2021

Aber warum ist das so? Selbst wenn Wind- und Solarkraft deutlich mehr Strom einspeisen können als wir brauchen (siehe z.B. 17.08.) laufen die Biogasanlagen zuverlässig, aber recht nutzlos vor sich hin. In Zukunft könnte all das Biogas doch ebenfalls wie ein großer Speicher verwendet werden und primär dann zum Einsatz kommen, wenn die Wetterlage es erfordert. Bei ordentlich Sonne und Wind brummen die Netze und die Speicherstände füllen sich, bei Flaute an düsteren Wintertagen, an denen man eigentlich nur die The-Cure-Diskographie durchhören kann, greifen wir auf Speicher voller Biogas und Methan zurück.

Das schöne an dieser Lösung ist, dass wir eine Menge der benötigten Infrastruktur schon haben: Das Erdgasnetz ist schon da und unsere Gaskraftwerke können bereits 30 Gigawatt leisten. Ja, das müssen wir noch ausbauen, damit es als vollständige Backup-Lösung funktionieren kann, aber wir fangen halt nicht bei null an. Am meisten fehlt dafür aktuell eigentlich ein massiver Zubau in Wind- und Solarkraft und dazu entsprechende Anlagen, die aus dem Strom Wasserstoff und aus dem Wasserstoff wiederum Methan machen, hier auf dem Bild in der Größe von zwei Schiffscontainern zu sehen:

Aber woher sollen wir vorher wissen, wie viel Methan wir in einem Jahr brauchen? Tja, das im Vorhinein genau zu sagen ist in der Tat ähnlich unwahrscheinlich wie eine Vorhersage der Lottozahlen. Der Vorteil ist: Wir werden ohnehin mehr klimaneutrales Methan und auch Wasserstoff brauchen, denn daraus können wir nicht nur Strom machen, sondern es in allerlei Branchen einsetzen, die mit EE-Strom allein nicht weit kommen:

Stahlwerke benötigen Wasserstoff zur Herstellung klimaneutralen Stahls (der schwedische Stahlkonzern SSAB hat laut eigenen Angaben bereits solchen Stahl hergestellt und ausgeliefert). Schiffe kommen auf der Langstrecke mit Batterien noch nicht weit und in ungedämmten Altbauten reicht eine Wärmepumpe für das Beheizen oft nicht aus.

Als ich das zum ersten mal so gelesen habe war mein spontaner Gedanke dazu: Das klappt doch nie! Wir leben in einem Land, das nach 1,5 Jahren Pandemie langsam und unkoordiniert damit beginnt, Luftfilter für Schulen zu bestellen – mit entsprechend ernüchterndem Ergebnis. Und da geht es nur um ein paar kleine Kisten im Wert von jeweils wenigen tausend Euro, die man einfach nur an die Steckdose in Klassenräumen anschließen muss.

Und jetzt müssen wir den Energiebedarf eines von 83 Million Menschen bevölkerten Industrielandes abschätzen und uns überlegen, wie viel wir davon direkt mit Wind- und Solarstrom abdecken und wie viel davon stattdessen mit hohen Verlusten für schlechtes Wetter speichern? Was ich in diesem Moment nicht bedacht habe, ist Folgendes:

Was auch immer wir tun, wir agieren mit Netz und doppeltem Boden, denn was ist das Schlimmste, das passieren kann? Ja, wir könnten uns kolossal verkalkulieren und krass zu viel oder viel zu wenig klimaneutrales Methan bereitstellen. Zu viel wäre kein Problem, Methan wird ja nicht schimmelig. Und wenn wir zu wenig haben, was dann? Nun, dann kaufen wir den fehlenden Teil halt im Ausland ein, so wie wir das aktuell ja ohnehin im großen Stil tun. Ja, das wäre ärgerlich wegen der entstehenden CO2-Emissionen, aber wir hätten keinen Stromausfall zu befürchten. Der absolute Worst Case der Zukunft wäre der Standard von heute: Wir müssen Energie teuer und klimaschädlich im Ausland einkaufen.

Zudem stellen wir das System ja nicht an einem Sonntagabend von null auf hundert und rennen dann am Montagmorgen wild mit den Armen fuchtelnd und schreiend durch die Büros wie die Belegschaft von Sliced Bread:

Alle Teile der Energiewende müssen Schritt für Schritt umgesetzt werden, so dass wir bereits in den ersten Jahren sehen können, wie gut die Kopplung der verschiedenen Sektoren funktioniert und ob bzw. wie wir den Plan nachjustieren müssen.

- Wollen wir alle unsere Wohnungen und Firmen mit Wärmepumpen heizen oder doch lieber mehr von diesen Becken voller heißem Wasser installieren, die die Wärme des Sommers gespeichert haben?

- In welcher Aufteilung wollen wir Wind- und Solarkraft installieren? Ist 50:50 die effektivste oder lohnt es sich z.B. eher, die Windkraft stärker auszubauen, weil diese genau dann mehr Strom liefert, wenn unser Heizbedarf am höchsten ist?

- Funktionieren diese Flüssigsalzspeicher in alten Kohlekraftwerken gut oder bewähren sich die Betonkugeln am Grund von Seen besser? Oder stellen sich beide Ansätze als den neuen Batteriezellen hoffnungslos unterlegen heraus?

- Überbrücken die Batterien der Zukunft vielleicht ohnehin die meisten Wetterkapriolen, so dass wir gegen Stromlücken kaum Power 2 Gas einsetzen müssen und dafür mehr davon in Schiff- und Luftfahrt einsetzen können?

Das können wir alles noch nicht wissen. Ohne ein bisschen Trial & Error lässt sich so ein riesiges Projekt wohl nicht umsetzen. Aber das muss es auch nicht. Selbst wenn wir nach 10 Jahren Energiewende merken, dass uns irgendein einzelner Faktor gehörig den Plan ruiniert hat und wir unseren Bedarf nur zu 80 Prozent mit klimaneutraler Energie decken können, dann wäre das ja immer noch ein grandioses Zwischenfazit und wir müssten für die restlichen 20 Prozent noch mal ein paar Jahre nachsitzen.

Fazit: Die Technologie ist schon da. Damit sie auch in der Praxis ankommt, müssen wir sie jetzt nur mal einsetzen.

Aber wie viel wird das kosten und woher nehmen wir die Rohstoffe dafür? Darum wird es im letzten Teil gehen.

______________________________________________________________________________

Dieser Text wäre nicht zu Stande gekommen, wenn mich nicht viele großzügige Menschen unterstützen würden, die zum Dank dafür in meiner Hall of Fame aufgelistet sind.

Damit der hiesige Blogger sein Leben dem Schreiben revolutionärer Texte widmen kann ohne zu verhungern, kannst Du ihm hier ein paar Euro Unterstützung zukommen lassen. Er wäre dafür sehr dankbar und würde Dich dann ebenfalls namentlich erwähnen – sofern Du überhaupt willst.